山居与茶室

1000多年前,陆羽在《茶经》的开篇语便写到“茶者,南方之嘉木也。”那时他笔下所指的南方远未至南岭。而即便尝遍天下好茶的茶神,也未曾到过武夷。那时奉白茶为佳品,如今却鲜少人知道白茶。而“茶”字也很可能到陆羽时代才开始使用。此前使用“荼”“茗”等名。

品茶在中国人心目中更像是一种修行。而深受禅宗影响的日本,继而将这东方草本带到彼岸,并演变为自身的一套品茶仪轨。

在几年前有一部名为《重访千利休》的电影中,让普通读者直观看到那个时代的茶人如何通过自身的文化影响到整个社会的审美。在此后的历史演变中,日本人将三叠半的茶室文化推向一个极致,并延续至今。而中国在茶文化的传播上则演变为更加亲民与市井。

如今,慕古之人更多是透过明清笔记、古画手卷来感受那种情境。而为了品茶会友而专门搭建茶室更是文化精英出世的一种理想。

“山居”

正德三年(1508),王阳明来到贵州龙场,起初居住在山洞中,后来在山上建了何陋轩,取孔子“君子居之,何陋之有”之意,并写下了著名的《何陋轩记》,这多少又会令人想起刘禹锡的《陋室铭》。山洞现在还在,但何陋轩已不复存在了

贵州修文县阳明洞

300多年后在位于上海松江方塔公园中,建筑师冯纪忠先生设计了一个名为何陋轩的茶室,这个体量并不大的代表作近年来被人反复提起。建筑以竹材为结构,轻梁简柱,支撑起草屋,营造出空灵轻逸的东方意境。临水的何陋轩更像是倪瓒《容膝斋图》笔下的草堂,简远萧疏,枯淡清逸。似乎东方设计师对竹是有偏爱的,近年来颇受关注的越南建筑师武重义也是擅用竹材演绎现代建筑。

临水的何陋轩

通过竹材代替钢结构,创造出富有东方意蕴的结构

《容膝斋图》局部 倪瓒(元)纵74.7cm,横35.5cm 台北故宫博物院藏

山居与茶室

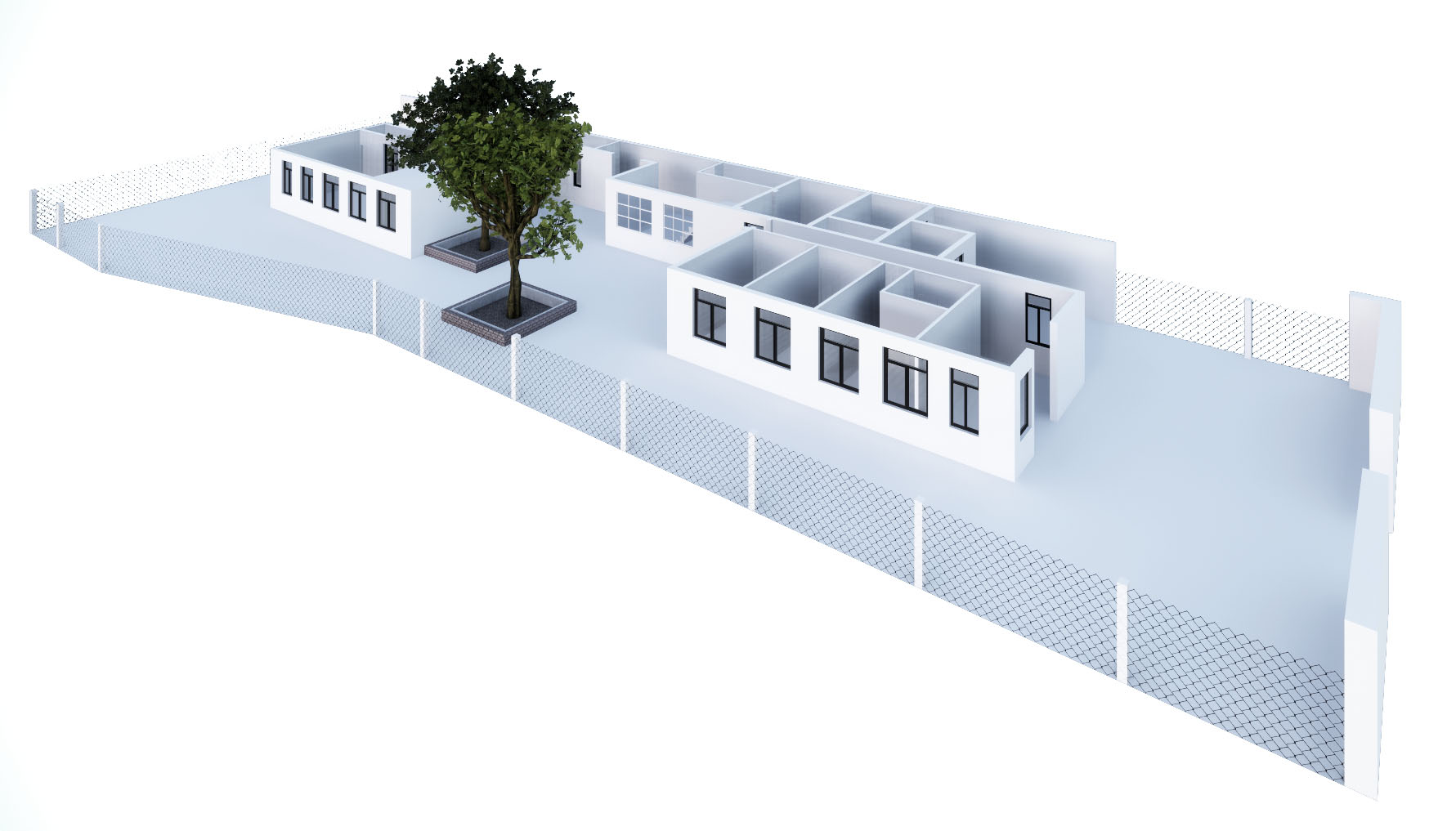

本案背景:国企职工大院内幼儿园旧址,幼儿园搬迁后一度作为仓库,后空置

建筑年份:20世纪90年代初

建筑构造:砖混结构

改造目标:茶艺馆

空间功能:贵宾茶室、戏曲小剧场、茶艺培训课室、户外雅集、品牌发布会、后勤办公室等

建筑原始现状图

建筑拆解演绎

动画演绎空间形成过程

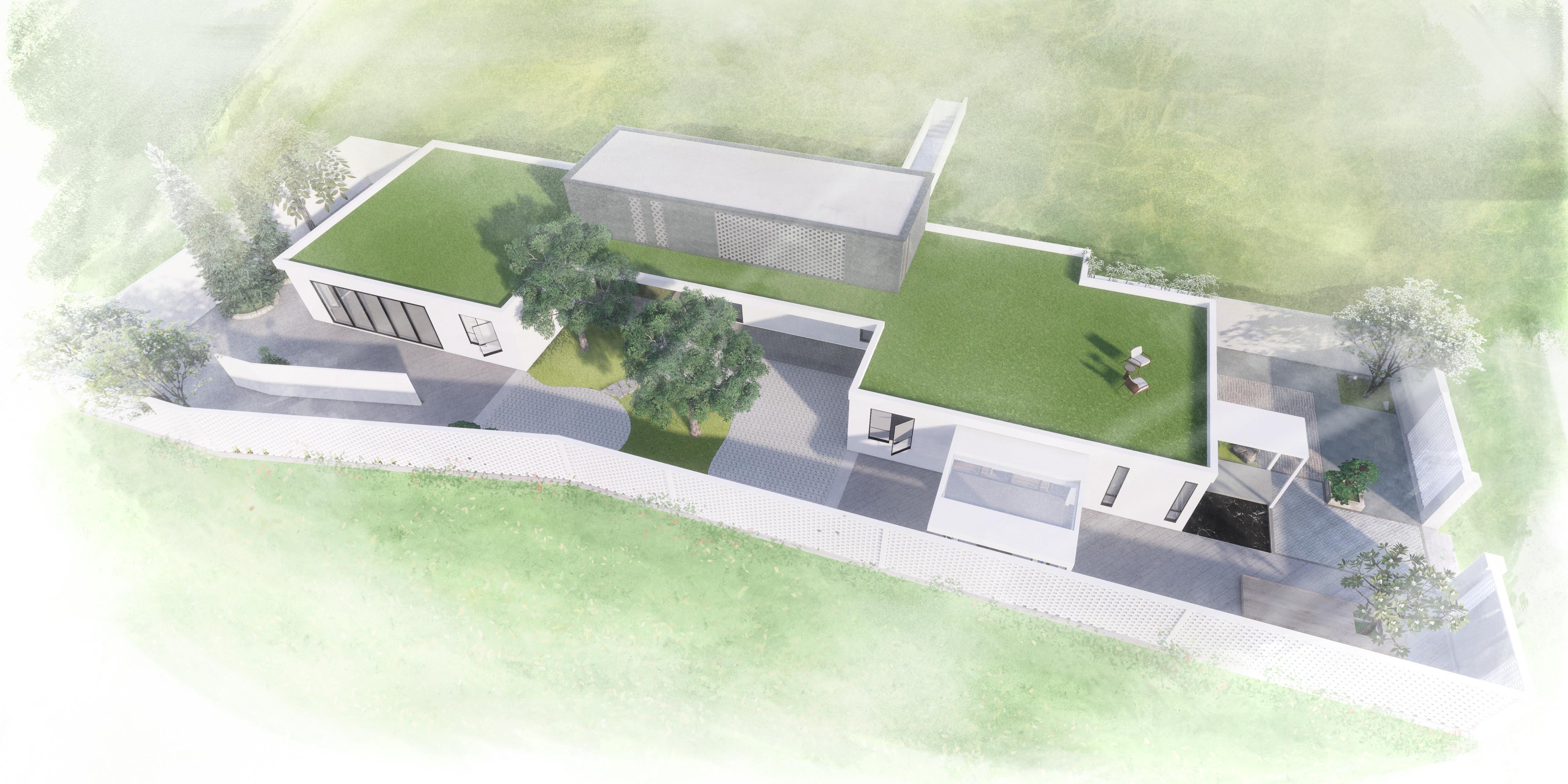

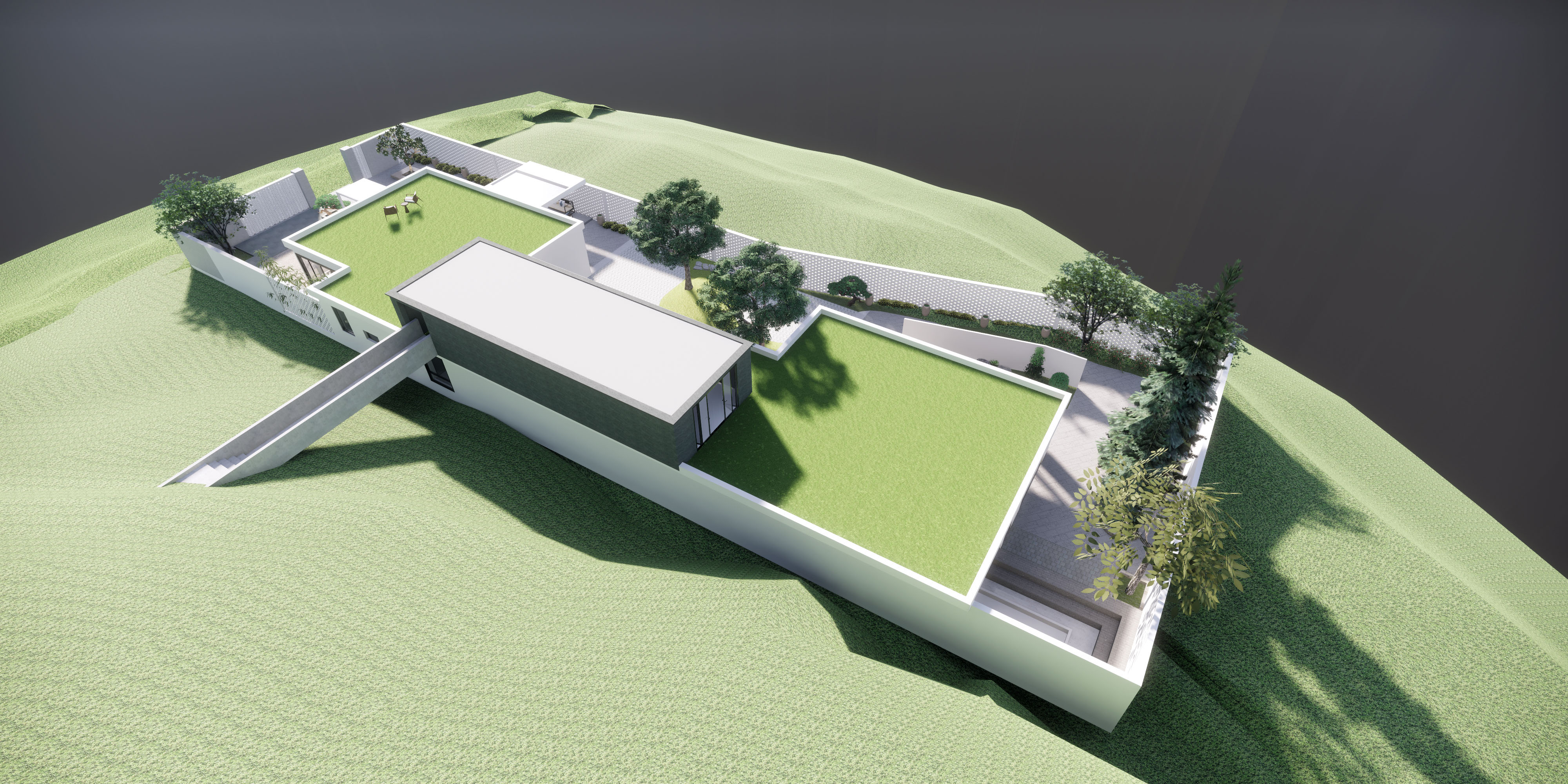

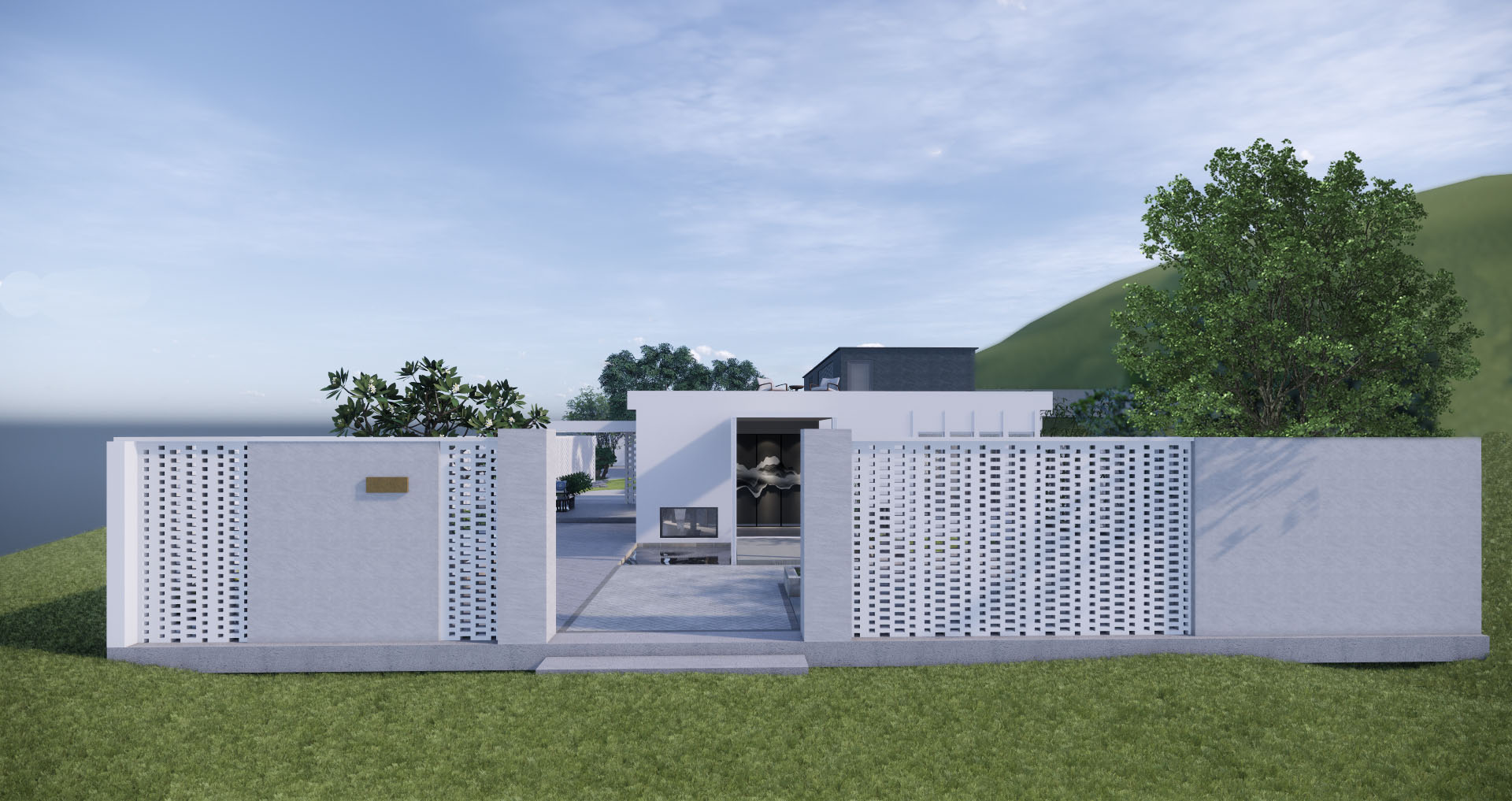

建筑体鸟瞰图

建筑轴测图

建筑剖面图

建筑背面轴测图

建筑体立面夜景

设计笔记:本案位于市区商业圈内,地铁站出口数百米距离有一小山坡,建筑体位于山坡高地,原为国企职工大院内停用的幼儿园。沿山坡而上的台阶布满岁月痕迹的粗面麻石,约一米余宽的台阶两侧已被自然植所入侵。台阶之上是水泥碎石路,年久的雨水冲刷碎石的棱角早已消退。透过锈迹斑斑的铁门看到了这座二层破旧建筑体,在余晖下,院内高大的榕树映出斑驳摇曳的身影。按照这个场景稍作规划定必定极其美好。

在方案开始中我们曾一度理想的考虑过改造更为淳朴的山居建筑。但基于客户定位与施工难度的诸多因素,最终未能推进。然而,基于本案所处地理位置,行业性,是让人不得不想起了山居草堂的概念。

“共生”与“克制”

就商业机构而言,每一步开拓必然离不对经营的长远考量。在前期沟通中业主方提出一些决定设计思路重要的因素:由于场地的租赁性质,目前项目改造完成后可使用周期是五年,后续会有不确定因素。而机构目前的发展态势急需开拓这样一个功能场地。改造的投入与周期是设计必须理性对待的因素,所以我们需要克制的设计。

从“原生”到“新生”

在原生地独有的山居布局上尽可能保留原建筑体。在内部平面上消融了过去琐碎的布局,进而由内向外“新生”。

路线规划:整个院子及内部空间为洄游线路。客人和工作人员都能自由舒适地穿梭于各个房间。户外和户内没有具体的空间界限,在不同的功能需求下,内外场地即自然互补。空间中的“舞台”再聚焦,下一个场景它就会自觉的退隐。

平面布置图

来宾贯穿前后的观景路线

洄游内部空间的主路线 ,发散式的工作路线。

洄游内部空间的主路线 ,发散式的工作路线。

庭院中建筑入口处增设一方塘,红锦鲤游弋其中,动静欣荣。

“露地”概念的引入。我们在入口右边通往贵宾茶室处设置园林小径,令来访者有渐入茶室的过程,使得心灵得到放松。

大厅内部空间硬装尽量简洁,着力于陈设与灯光,灵活的空间布局在经营使用中更具调节性。

接待厅为小型古乐演奏厅

玻璃材质的运用提升了建筑体的通透感

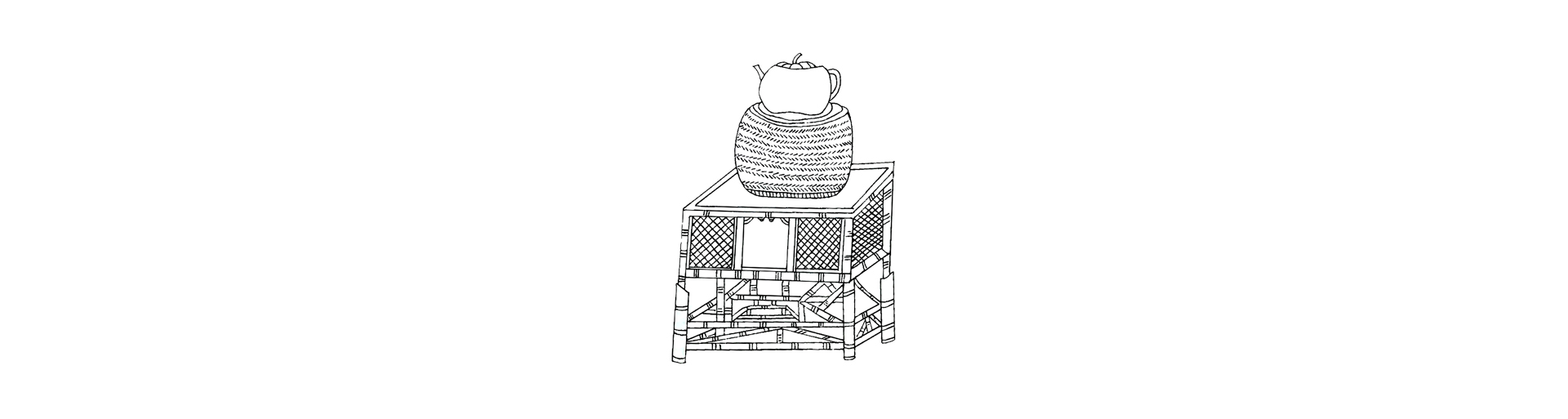

接待厅软装摆设

接待厅午后光线

接待厅夜晚光线

茶室软装摆设

茶室中古朴的硬木陈设,静谧雅致。透过窗户,室外一片青绿草木映入眼中,身居其中,全然已忘都市繁杂。

南宋诗人杜耒有诗:

“寒夜客来茶当酒,竹炉汤沸火初红。”

在寒夜知己来访,主人点炉煮茶,以茶当酒,便足矣。

多功能厅常规为茶道考核培训课室,同时可变为餐厅、举办茶艺研讨会,亦可用作场地租借举行婚礼、商务会议等。必要时与下沉式室外空间结合使用,户外空间供休憩,也可生火烧烤,丰富了场地的空间组合。

多功能厅根据不同需求进行多种变化组合。

后花园设置下层式休闲区,为寒夜带来一阵温暖。

宝历二年,公元826年,白居易题诗《夜闻贾常州、崔湖州茶山境会亭欢宴》:

遥闻境会茶山夜,珠翠歌钟俱绕身。

盘下中分两州界,灯前各作一家春。

青娥递舞应争妙,紫笋齐尝各斗新。

自叹花时北窗下,蒲黄酒对病眠人。

如今重建的境会亭已不忍看了,顾渚的紫笋茶已远不如唐宋时出名,唐人那种品茶会友的语境更不复延续了,但人们对自然的那份亲近,对离别的那种情愫,对故人的一再追忆,却不曾改变。茶还是那个名,在变的味道,变的语境中难得的是与知己共品的时光,天地无垠,人生有期。

*以上文章部分图片源自网络,如涉及侵权,请及时后台留言或邮件联系我们,我们将第一时间采取相关措施。独家发布,未经授权,严禁转载。

-END-