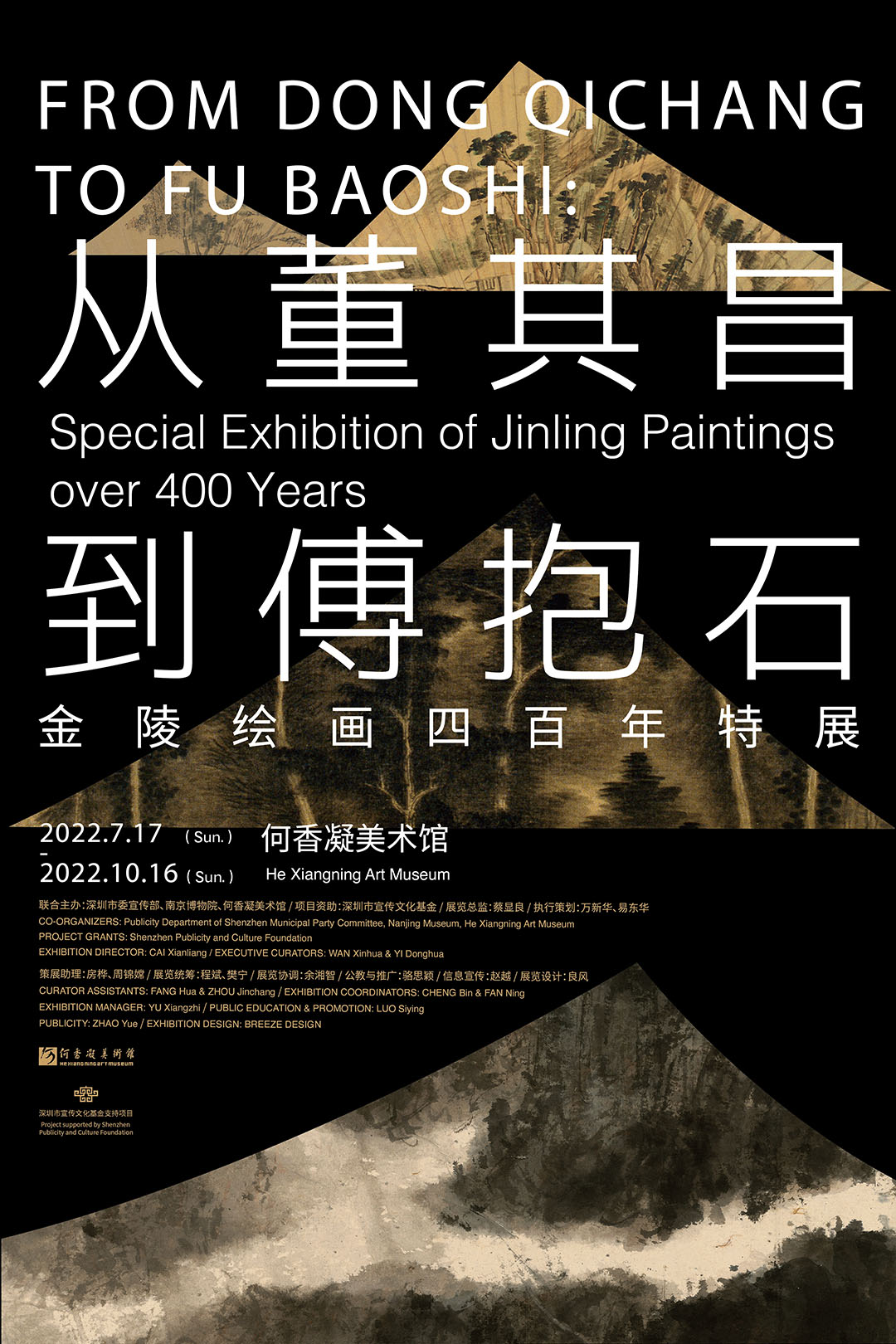

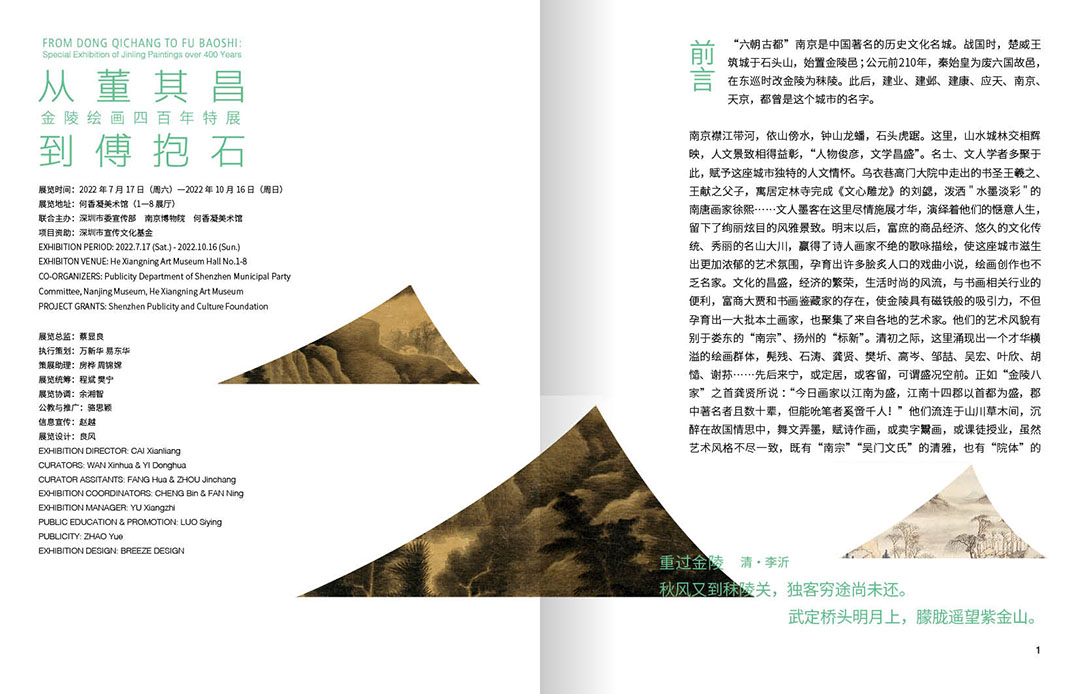

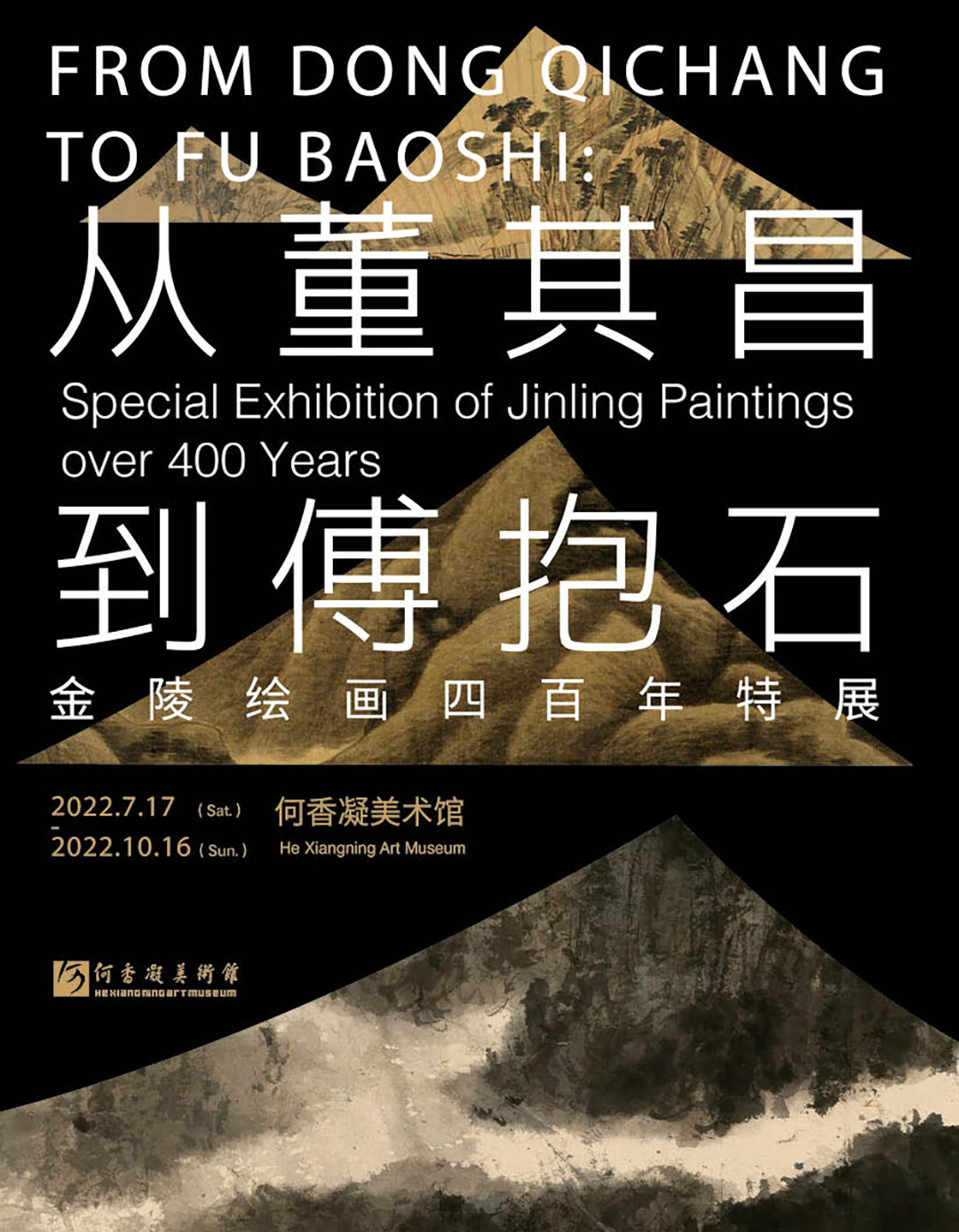

从董其昌到傅抱石 ——金陵绘画四百年特展

展览为何香凝美术馆馆与南京博物院合作举办关于“地域画史”研究系列专题展,展览选取了包括明清名家,如董其昌、龚贤、杨文聪、髡残、樊圻、吴彬等,乃至近代“新金陵画派”的傅抱石、钱松喦、宋文治、亚明等活跃南京地域的艺术家精品,约八十件套。以“金陵前贤”“金陵八家”“金陵别样”“金陵余绪”“其命维新”五个单元呈现出金陵地域绵延数百年的画史图卷。

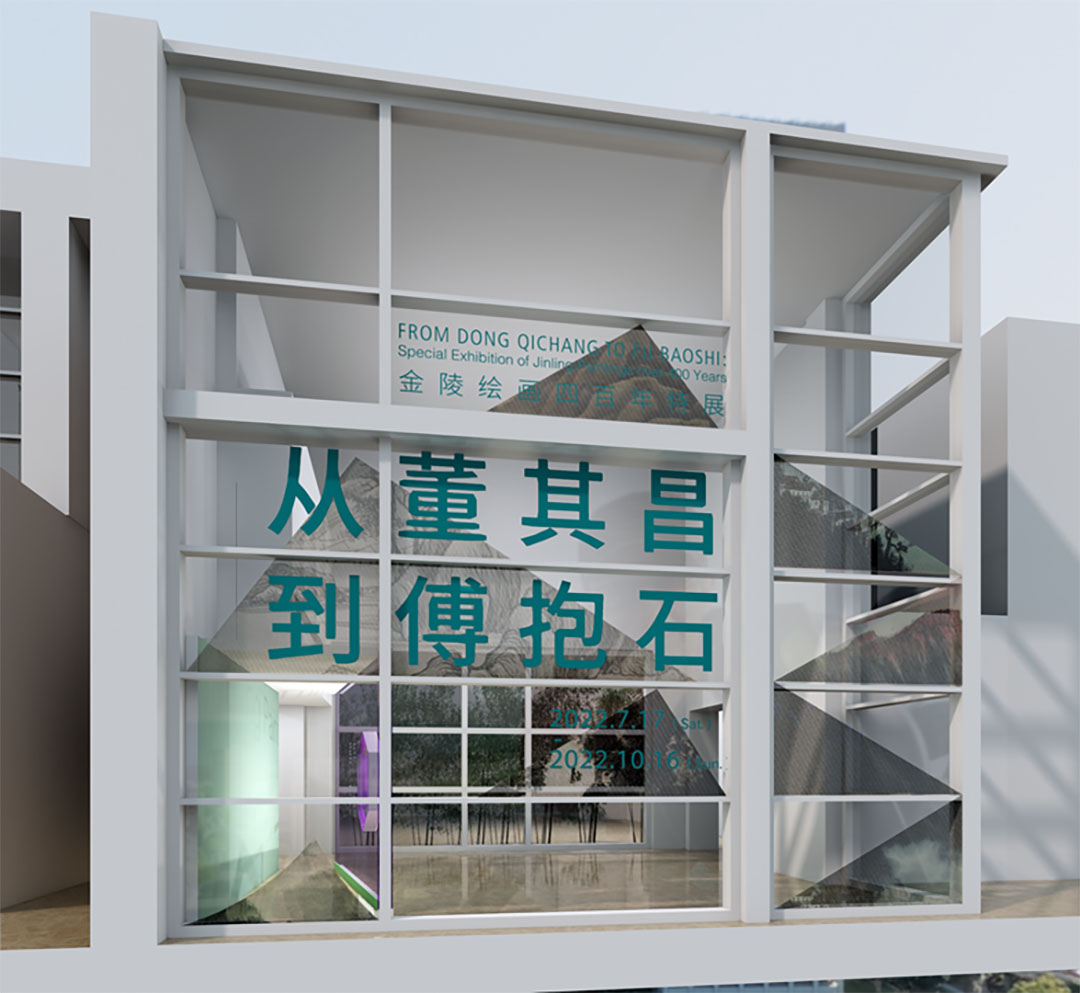

展览主海报

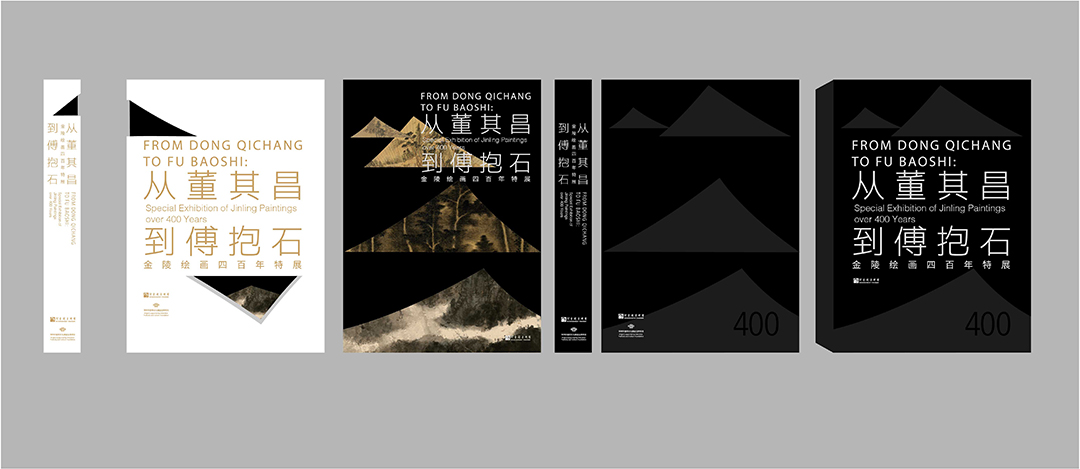

系列海报

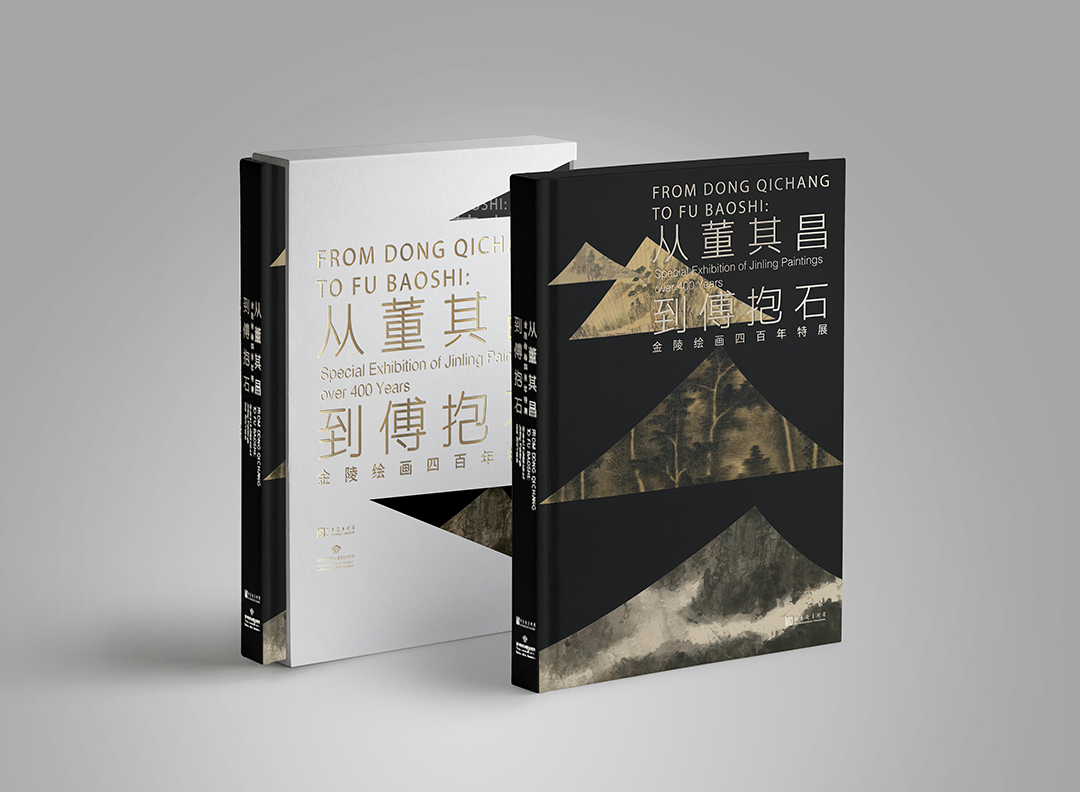

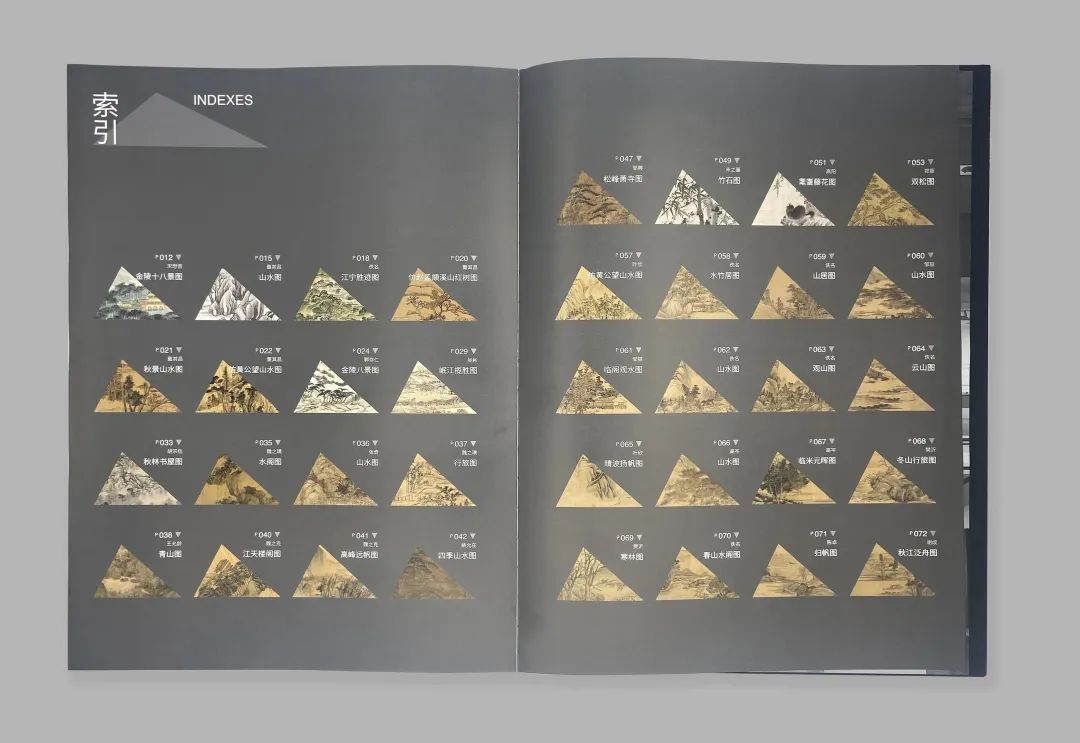

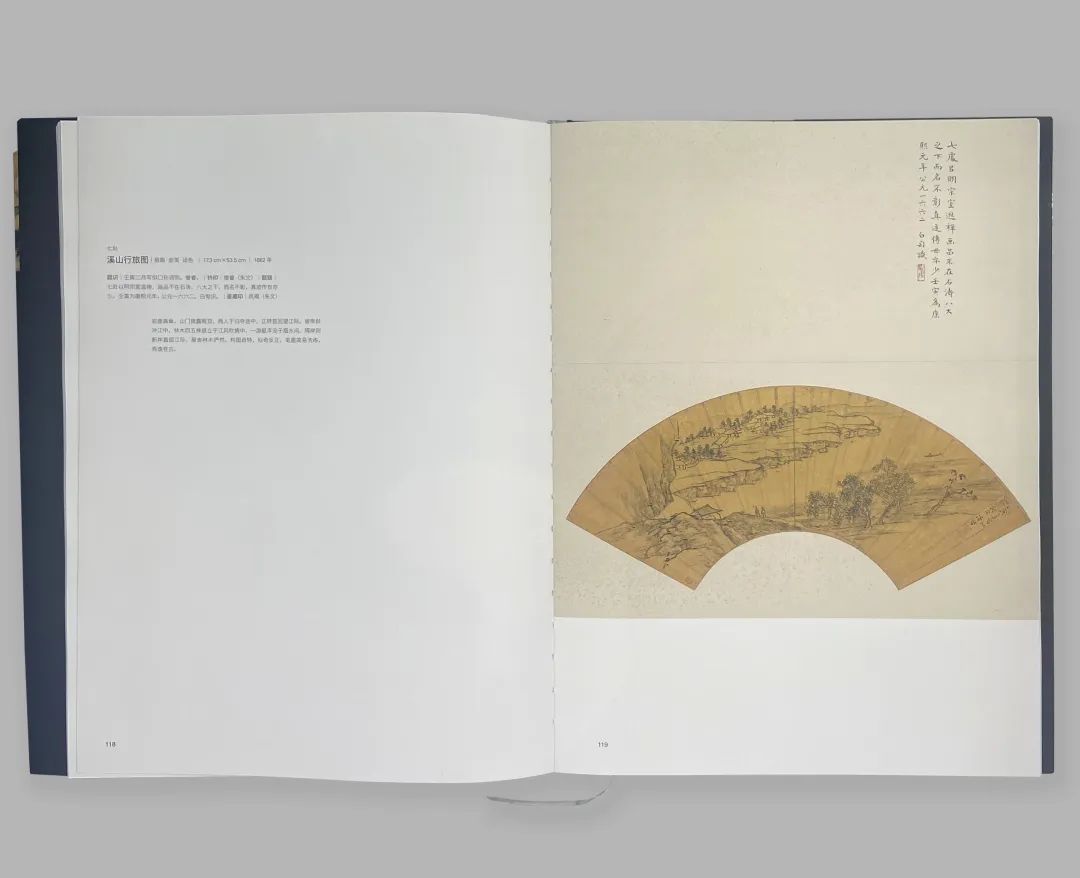

画册效果图

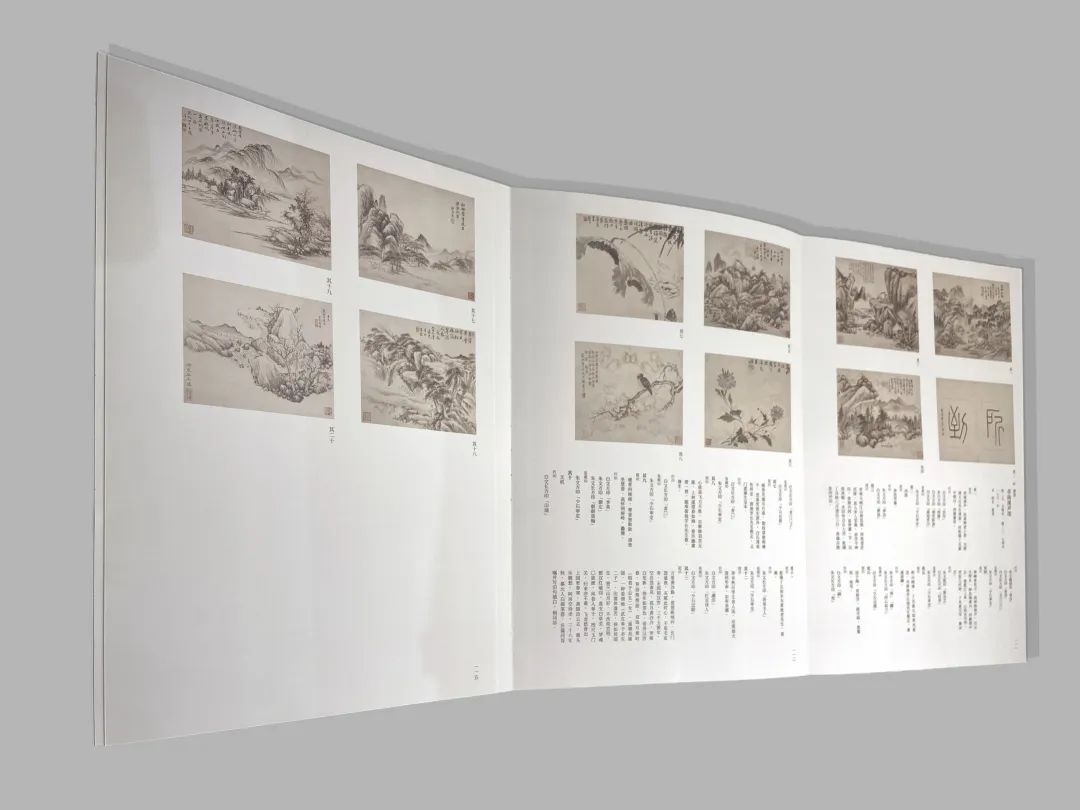

画册内页

小册子效果图

户外海报

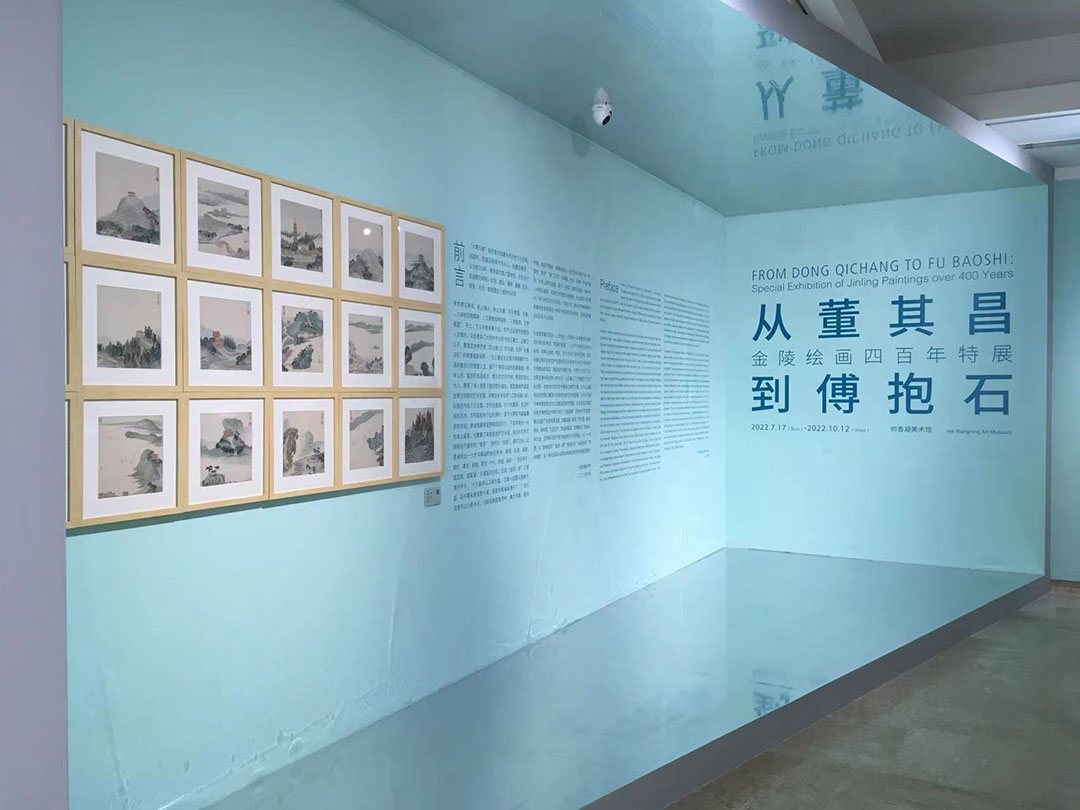

中庭海报

公教海报

展览主形象

▼ 第一单元 金陵前贤

明末,金陵文化界以文士为其主导,既有在朝身居高位的官员,也有在野的隐士与苦读的青年才俊。他们大多能坦然面对明末社会政治状态,常常倘徉于山水名胜之间,以写书作画为娱。松江董其昌曾短暂为官南京,半官半隐,成为十七世纪初文人逸士的典型,为许多文人所效仿,所作山水画风在文人画家群体中影响颇大。从十六世纪末开始,各地的职业画家为繁荣的商业文化吸引,纷纷流寓南京。伴随着晚明个人主体意识的兴起,以吴彬为代表的画家们追求奇趣的美学品味,一种所谓“夸张变形”的画风开始流行。而金陵本地籍的半文人半职业画家悠游翰墨,多沉浸于嘉靖以来的吴派风格之中,基本上保存着细腻典雅的痕迹。

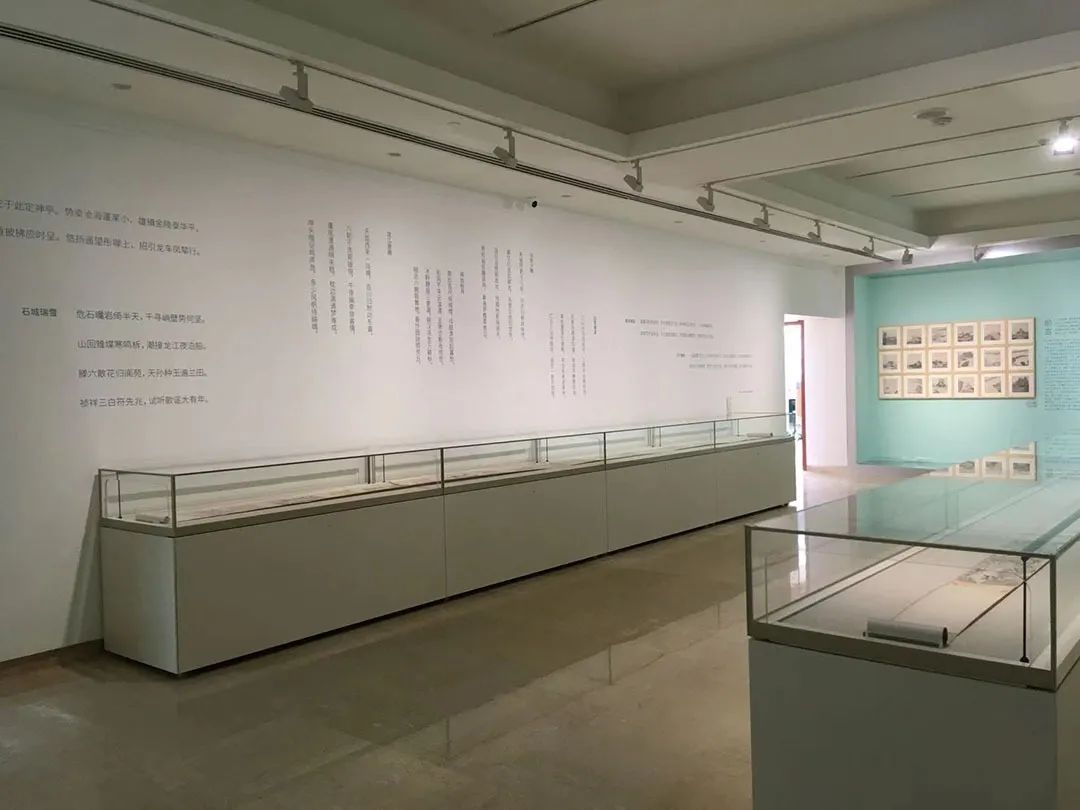

形象墙以抽象的三角形来表现山体,金陵前贤单元以绿色为主色调,斜切的造型空间,上下贴镜面纸,寓意山水倒映的形像。

配合长卷的展示,墙面辅以金陵历代文人诗文典故为延伸阅读,诗画并茂。

金陵人文书籍的展示

二号厅以淡蓝色为主色调,面墙的左右为《金陵江景图》,下方设计了是波浪形落差灯槽,层叠的波浪形成山形纵深的层次感。

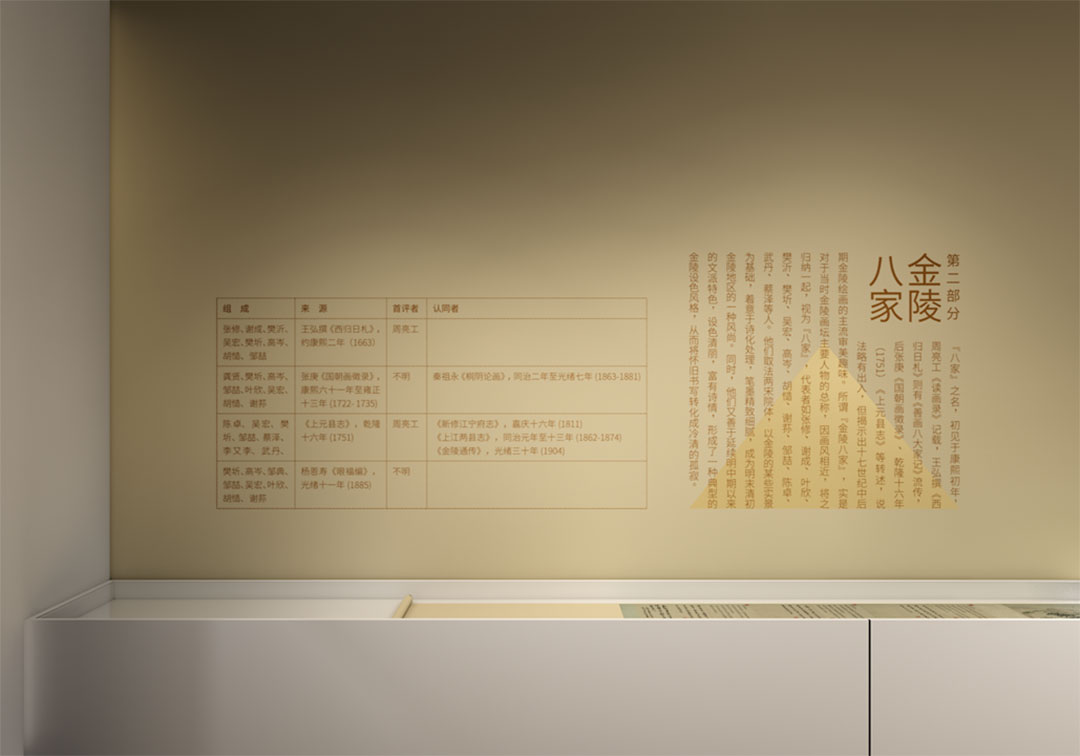

▼ 第二单元 金陵八家

“八家”之名,初见于康熙初年,周亮工《读画录》记载,王弘撰《西归日札》则有《善画八大家记》流传,后张庚《国朝画徵录》、乾隆十六年(1751)《上元县志》等转述,说法略有出入,但揭示出十七世纪中后期金陵绘画的主流审美趣味。所谓“金陵八家”,实是对于当时金陵画坛主要人物的总称,因画风相近,将之归纳一起,视为“八家”,代表者如张修、谢成、叶欣、樊沂、樊圻、吴宏、高岑、胡慥、谢荪、邹喆、陈卓、武丹、蔡泽等人。他们取法两宋院体,以金陵的某些实景为基础,着意于诗化处理,笔墨精致细腻,成为明末清初金陵地区的一种风尚。同时,他们又善于延续明中期以来的文派特色,设色清丽,富有诗情,形成了一种典型的金陵设色风格从而将怀旧书写转化成冷清的孤寂。

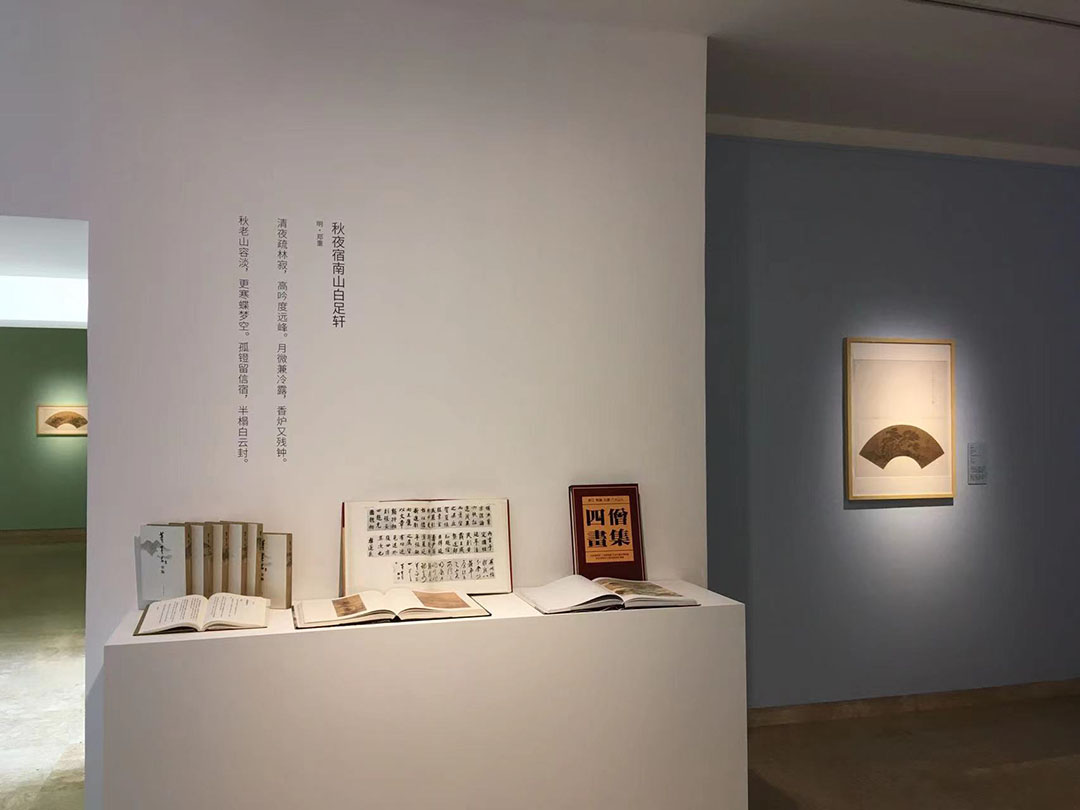

册页的块面造型台,与一号厅的山体相呼应。紫色的墙面节奏穿插,配合诗文与图像让观众获取更多关于金陵的背景信息。

▼ 第三单元 金陵别样

十七世纪的中国历经着有史以来罕见的巨变,曾为明代南都的金陵在复杂剧变的时代中,影响尤其深刻。七处、程正揆、程邃、胡玉昆、张风、髡残、龚贤、吕潜、石涛等人构成了一连串的遗民画家序列。与职业画家不同,他们在明清朝代更替的背景下往往以水墨方式抒发文人思想,弥漫着一种浪漫主义的感伤情怀。他们大多追求一种特殊的复古倾向,表达了一种沉痛的文化失落感。正因为他们,金陵开始出现了一种纯粹形式上的复古主义的绘画风格。

册页展台的灵活摆设契合着江南曲栏的婉转延伸。

展厅的过渡通道运用园林窗洞的几何造型(彩色亚克力与镜面的结合,在镜面上贴上木刻版画图案),形成一条颇具特色的人物廊道。

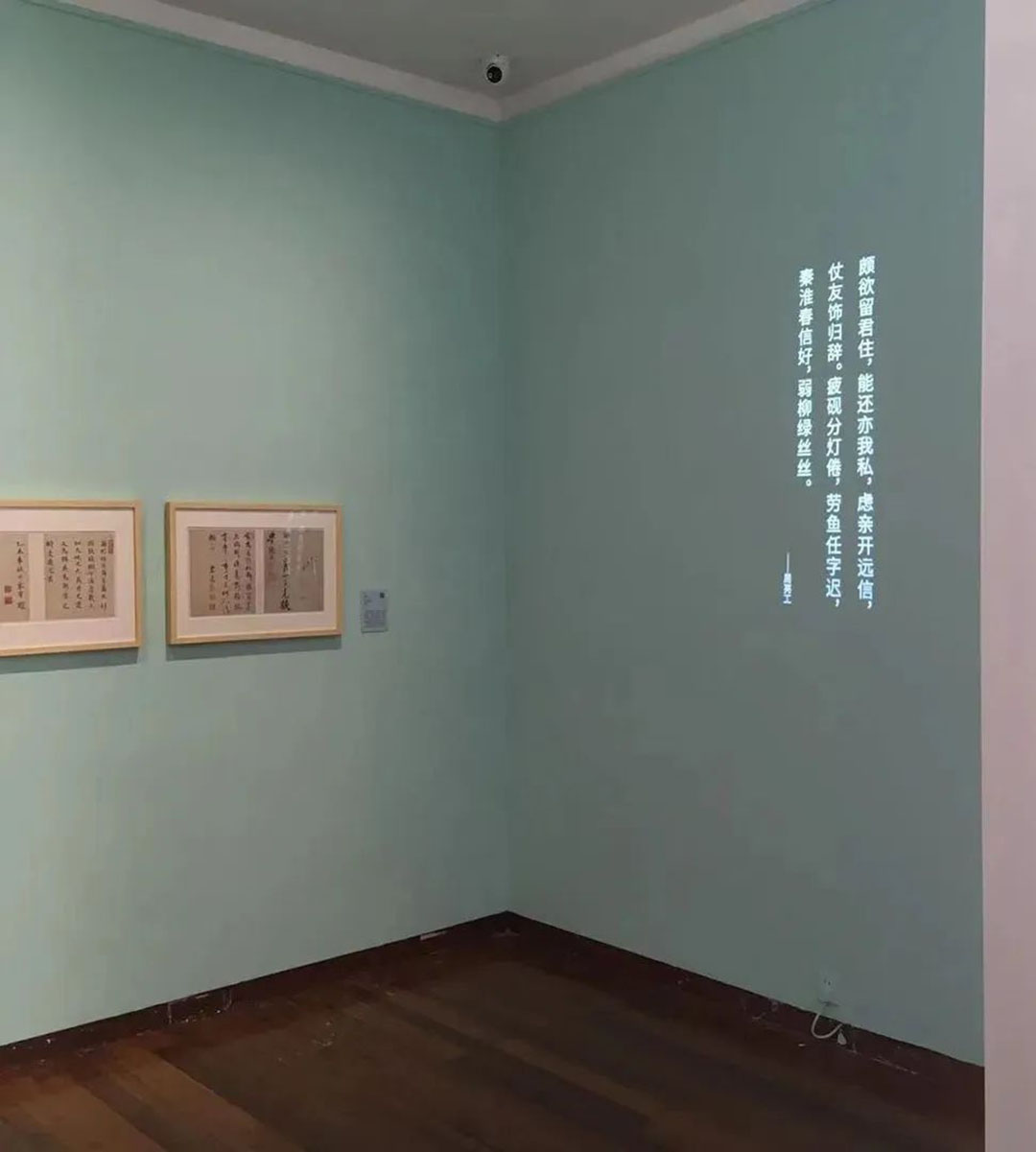

杜邦纸灯箱作为展厅玄关,朦胧渐变的宣纸效果上投影出金陵文人诗词。

▼ 第四单元 金陵余绪

十七世纪末,随着第一、二代画家的逐渐凋零,金陵画坛开始出现衰落的境地。明末清初金陵画家们的弟子或再传弟子虽然秉承家法,但大多亦步亦趋,其画学枯萎,画路窄贫,画风纤靡。而画面气格日渐卑弱,笔墨亦日渐疲软,结构缺乏变化,有成绩者可谓乏善可陈,高荫(高岑子)、高遇(高岑侄)、何亢宗(高岑徒)、邹坤(邹喆子)、樊云(樊圻子)、郑淮(樊圻徒)、胡濂(胡慥子)、陆逵(胡慥徒)、龚柱(龚贤子)、宗言(龚贤徒)等人,传移摹写,一切都在规矩之中。除金陵八家弟子外,柳堉、周璕等人独辟蹊径,跃出八家之囿。

在楼梯平台设计了一个观景窗洞

高厅以草绿色间隔,配合展品穿插摘录了近代文人对淮扬河的文字描述。

▼ 余音

美术馆坐落深南大道一侧,路人无论驾驶车辆或是行走在路上,都可以十分清晰地看到美术馆的挑高玻璃前厅。通过简洁明快的几何山形成了一种更为现代的视觉表达。

项目信息

项目名称:” 从董其昌到傅抱石 ——金陵绘画四百年特展”

项目地点:何香凝美术馆1-8展厅

设计单位:良风设计事务所

项目状态:展览结束

展览时间:2022年07月17日-10月12日

BREEZE DESIGN OFFICE

良风设计事务所

—

广州市海珠区仑头路78号

粤科海纳检测技术装备园A2栋228单位

T/ 020 34397119

F/ 020 34397119

T/ 13724038274

E/office@bdesign.net.cn