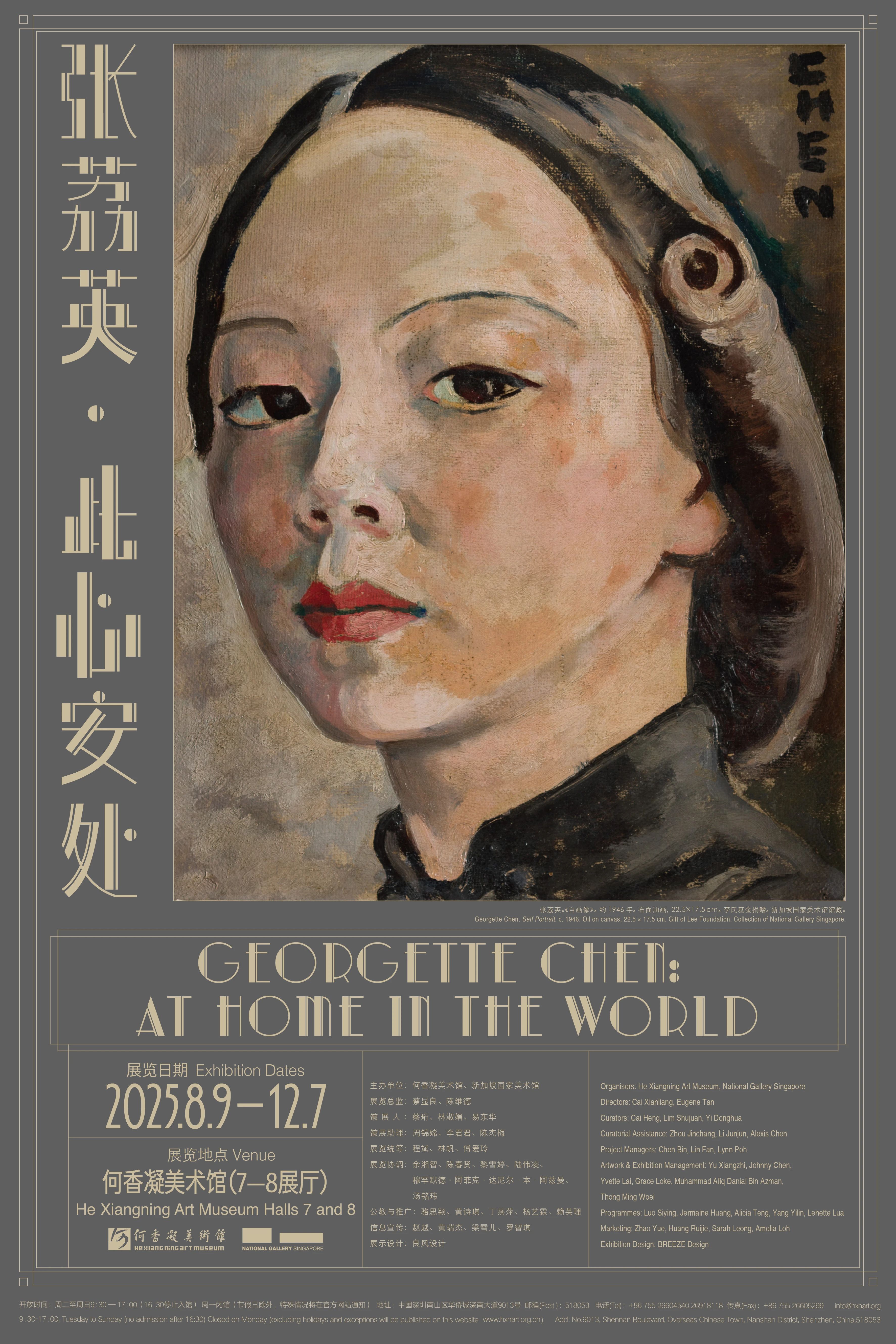

展览 | 张荔英·此心安处

展览海报

开幕式主形象

展览主形象

展览主形象

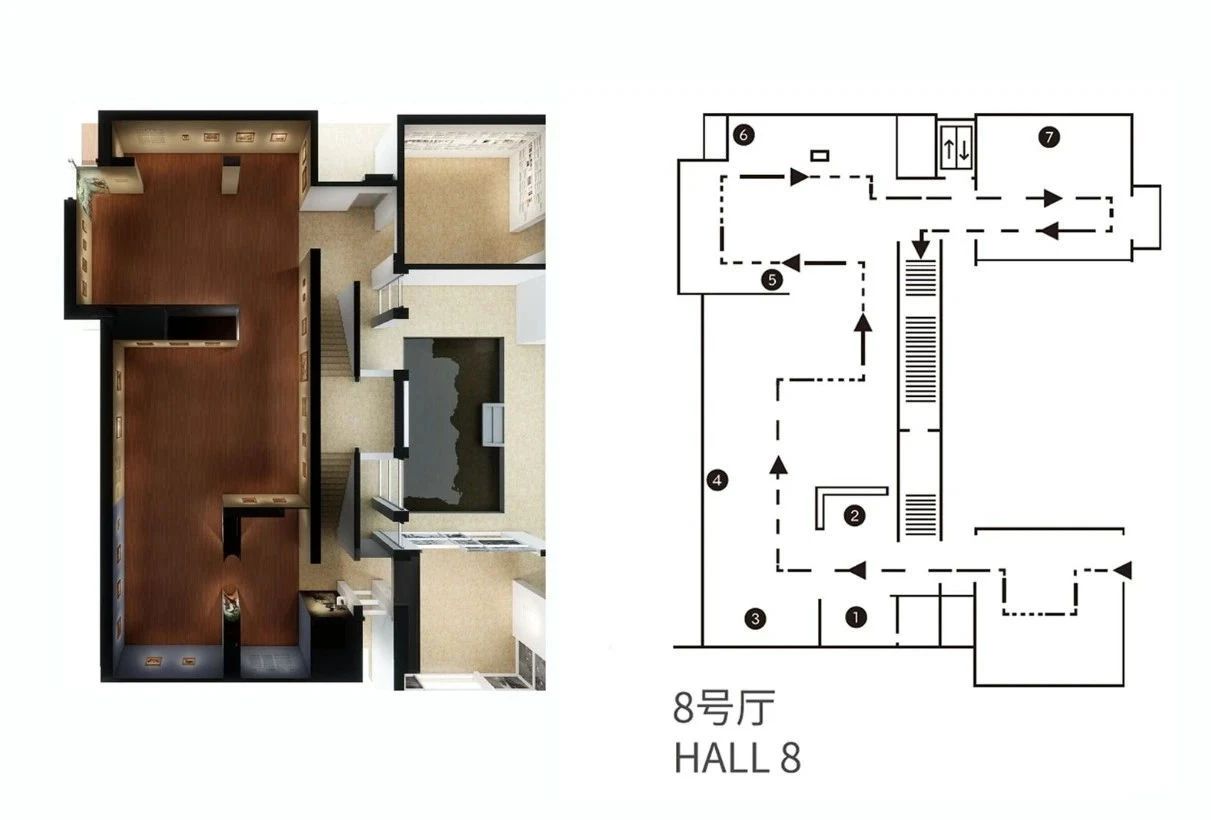

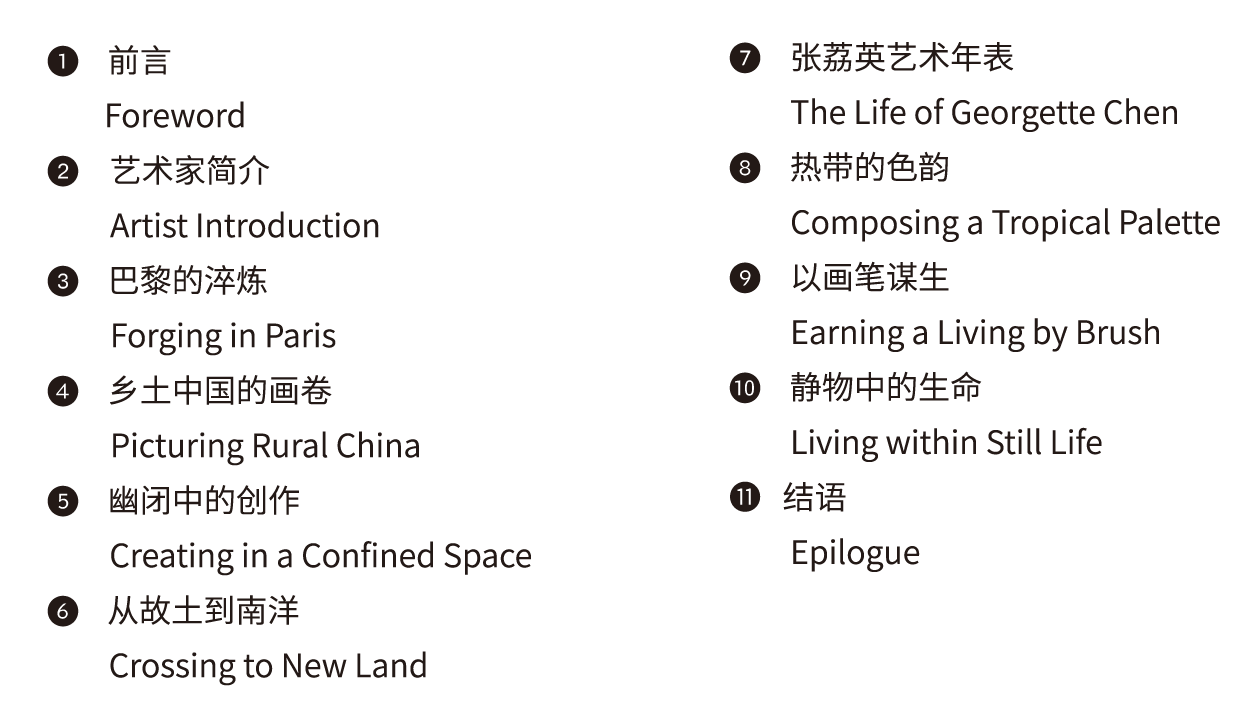

展览前厅俯视图

8号展厅观展路线图

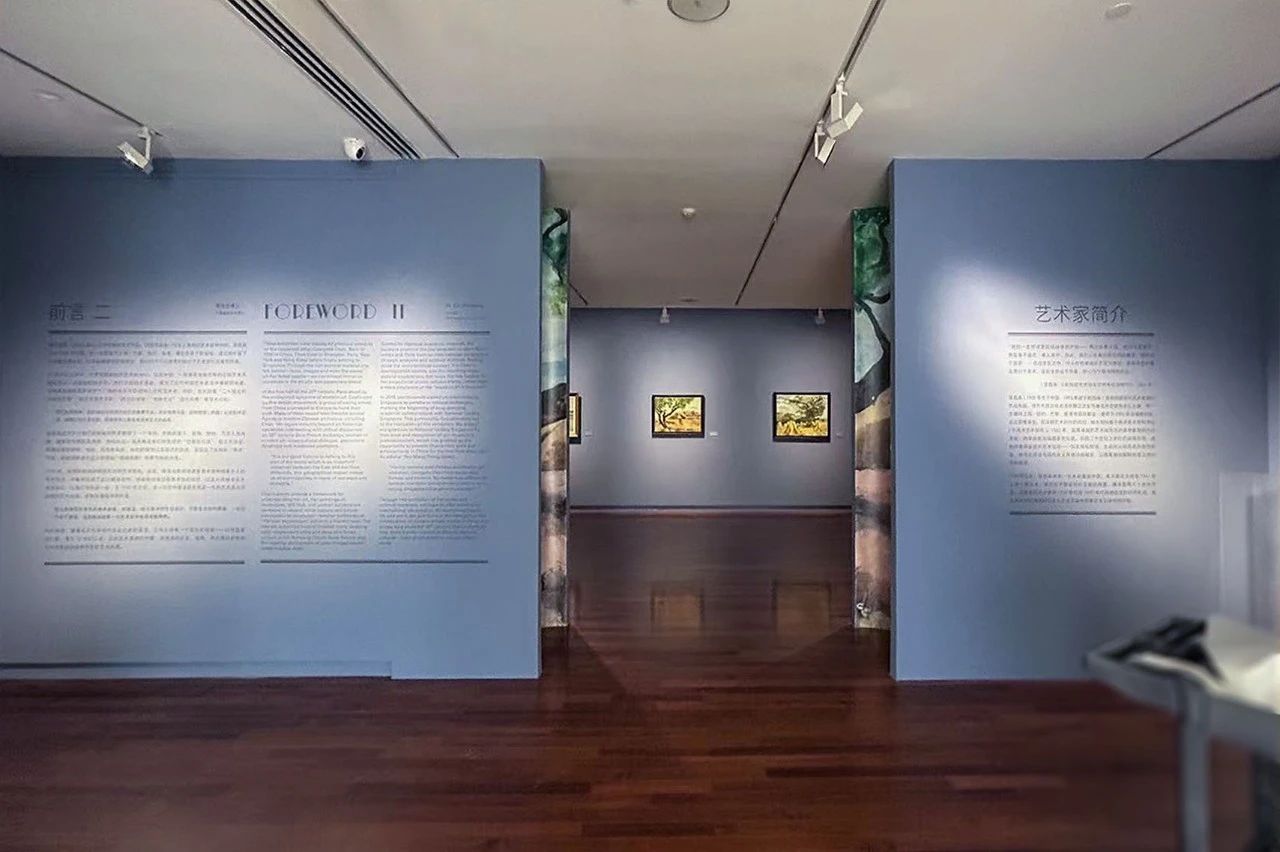

前言墙

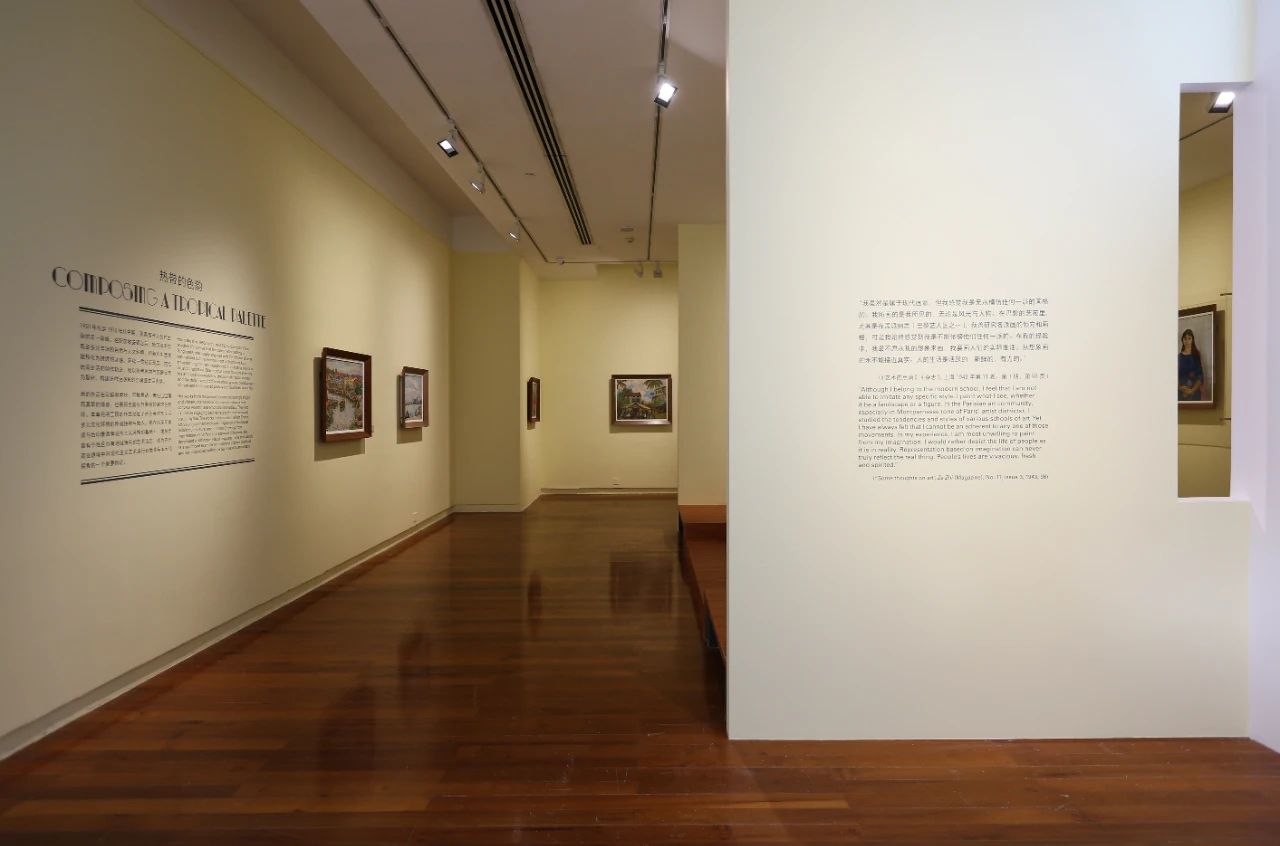

艺术家简介

“我的一生可说是四场战争的产物--两次世界大战,两次中国革命,我皆身不由己,卷入其中。因此,我的人生被分割为四段篇章,辗转四个国家……在这变乱之中,令人称奇者或亦不足为奇的,是我毕生的事业竟归于美术这份全然出于热爱、耐心与宁静浇铸的志业。”

(张荔英,《新加坡艺术协会廿周年纪念特刊》,1969年)

张荔英(1906 年生于中国,1993年逝于新加坡)是新加坡现代艺术发展的杰出先驱。作为民国政商名流张静江之女与著名外交官陈友仁之妻,其一生辗转上海、纽约、巴黎、香港等国际都会,最终于1953年定居新加坡,在此安度余生。在深耕艺术创作的同时,她长期执教于南洋美术专科学校(今南洋艺术学院)。1982年,因其卓越的艺术成就与对美术教育的杰出贡献,她荣获新加坡国家文化奖。历经二十世纪上半叶的动荡时局,她始终秉持坚定的艺术信念,以"如实描绘鲜活生动的人间百态"为创作宗旨,将写实技法与现代主义风格淬炼融合以画笔敏锐撷取所至之地的风物精萃。

虽心系故土,张荔英终其一生未能重返中国。本次展览为她自1947年上海个展以来,首次在中国呈现的全面回顾展。展览茎萃六十余件作品,完整呈现艺术家自1930年代至1970年代跨越欧亚的创作轨迹展现其在跨区域流动与多元文化交融中探索艺术主体性的历程。

“乡土中国”篇章选用黄土地的颜色,展览开幕期间正是夏季岭南佳果“龙眼”上市,墙面颜色也是“龙眼”色。

1945 年二战结束后,张荔英迎来人生重大转按折1946年,陈友仁病逝两年后,她走访北京、宁波、苏州、杭州、嘉兴等地,以平和沉静的笔触描绘战后山河,未料竟成对故土最后的回望1947年,她在上海举办个展后赴纽约,与政治学博士何永佶结婚。1949 至1950年间,张荔英先后在纽约与巴黎举办个展,向西方艺术界呈现其中国主题的创作。

1949 年前后,夫妇二人曾试图通过宋庆龄回国发展,最终未果。1951年,他们转赴马来亚槟城执教。张荔英迅速被热带风土吸引,婚姻却渐趋破裂。1953年,她与何永佶结束婚姻关系并在新加坡成功举办个人画展。次年,应南洋美专校长林学大邀请,她开始在该校兼任教职。自此,她以新加坡为新家园,展开全新艺术篇章:本单元的作品涵盖她离开中国前的写生之旅及初抵马来亚时期的创作。尤其值得关注的是她离沪前所绘的自画像:画中的她以清冷笃定的目光凝视画外,娽咗圾凝聚了人生历练的沉淀,彰显出这位女性艺术家的独立与坚韧。

张荔英艺术年表

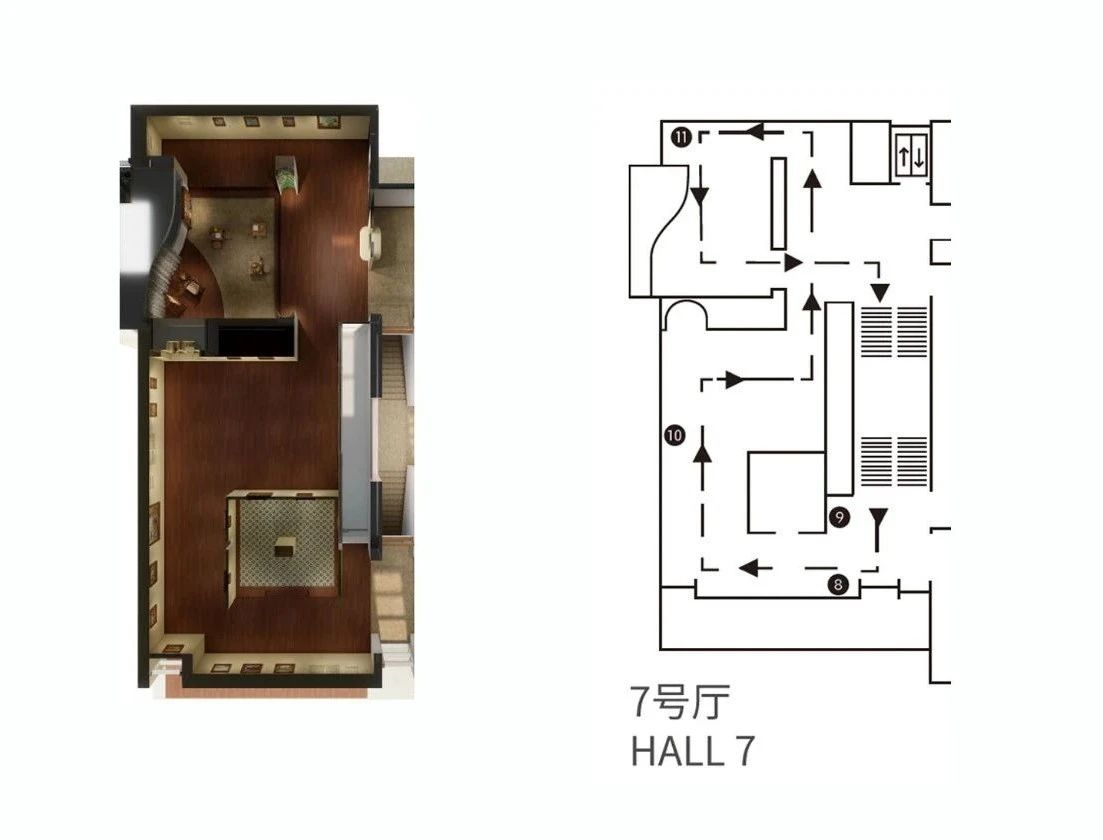

7号展厅观展路线图

1954至1980年,张荔英在新加坡南洋美专担任兼职讲师,教授素描与油画课程。她通晓英语、华语与法语,同时协助学校处理文书翻译与国际事务。她教学严谨,重视造型基础,许多学生后来成为她的挚友。

课余之外,她专注于艺术创作,接受定制委托通过展览等途径售出作品。凭借广泛的人脉网络、多语言能力与多元文化素养,她成功建立起职业艺术家的生涯,在当时尤为突出,女性艺术家中更属罕见。她还坚持自学马来语,并与本地马来艺术家建立起深厚交往,成为当时少数能跨越语言文华化局限的华人艺术家。本单元的肖像作品是她艺术实践的重要组成部分,展现了她对新加坡多元族群的深入理解与细腻描绘。

公共教育厅

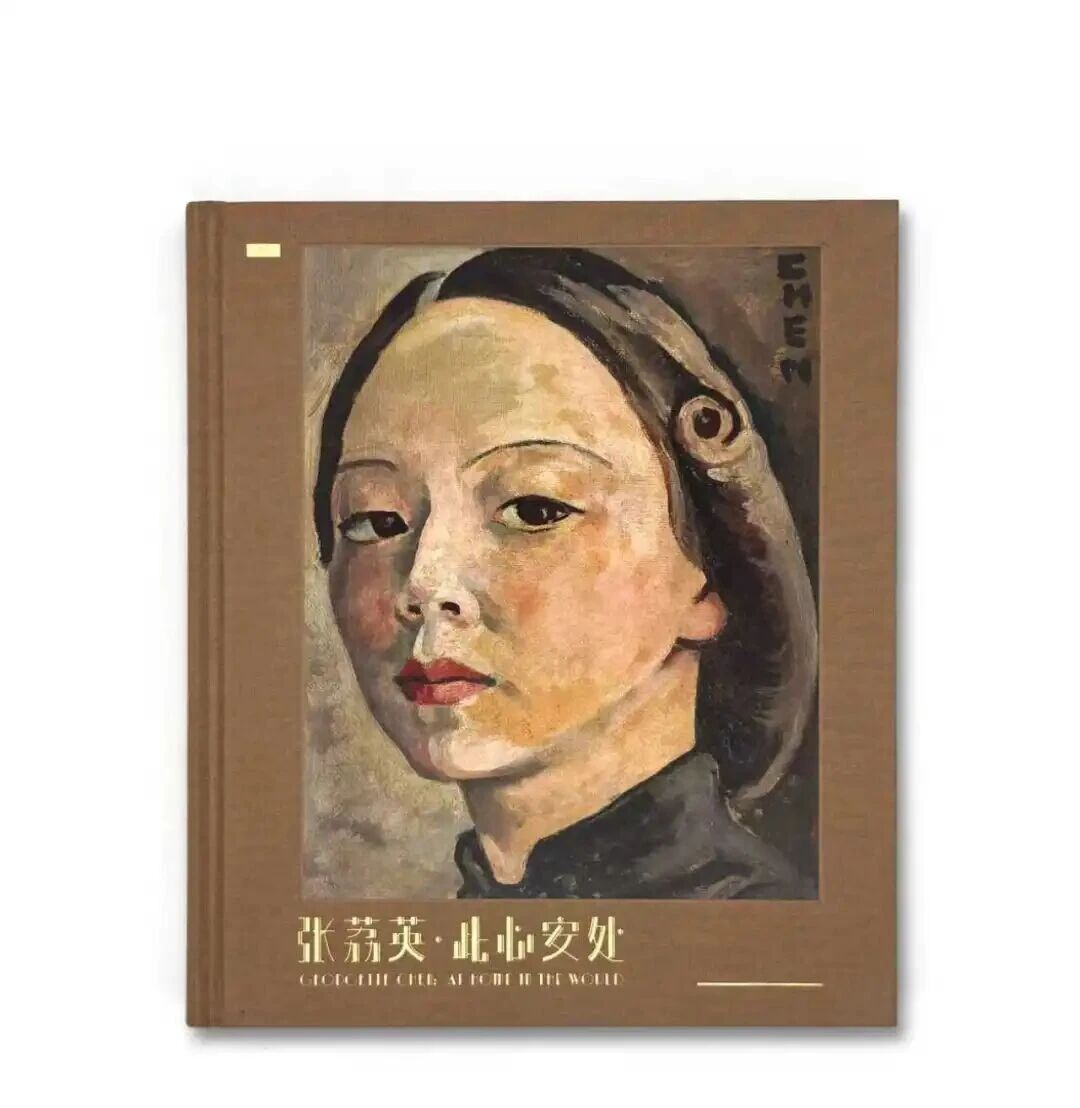

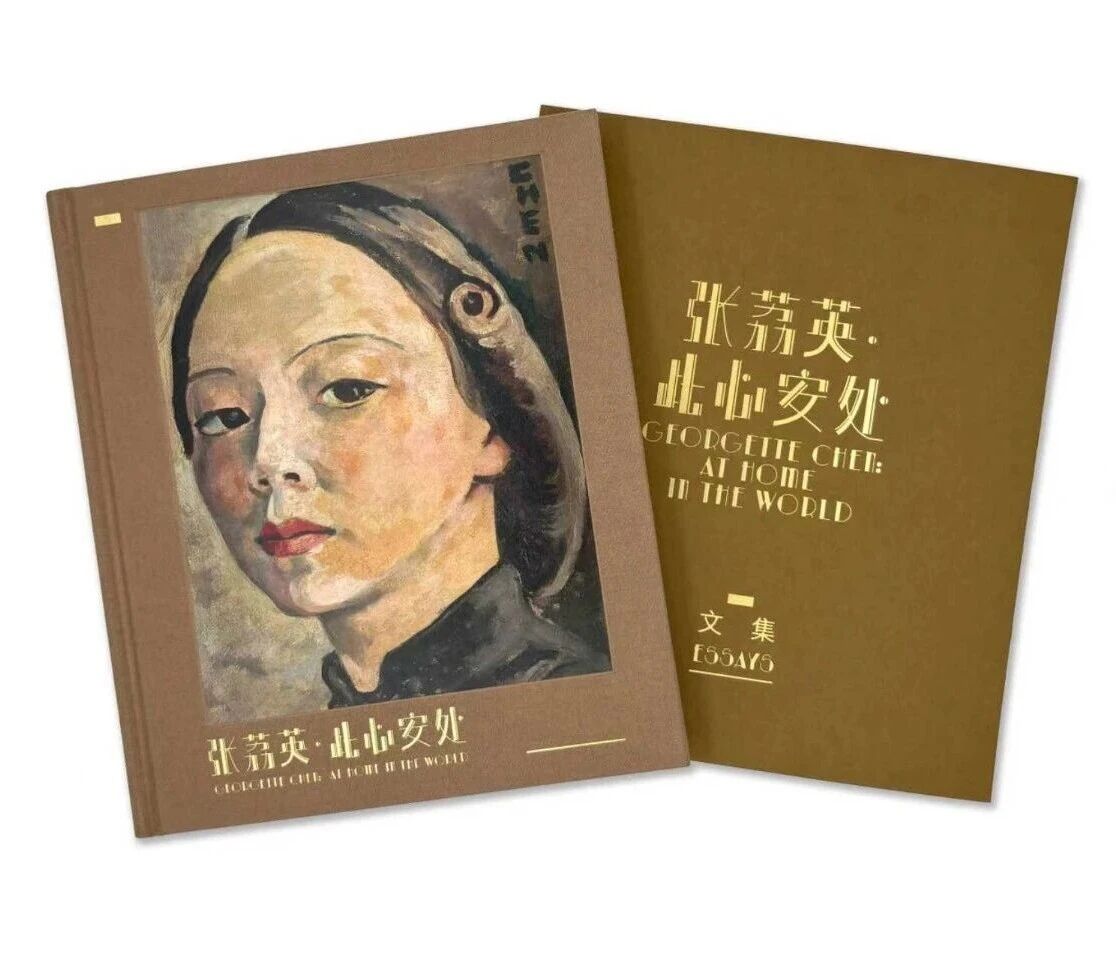

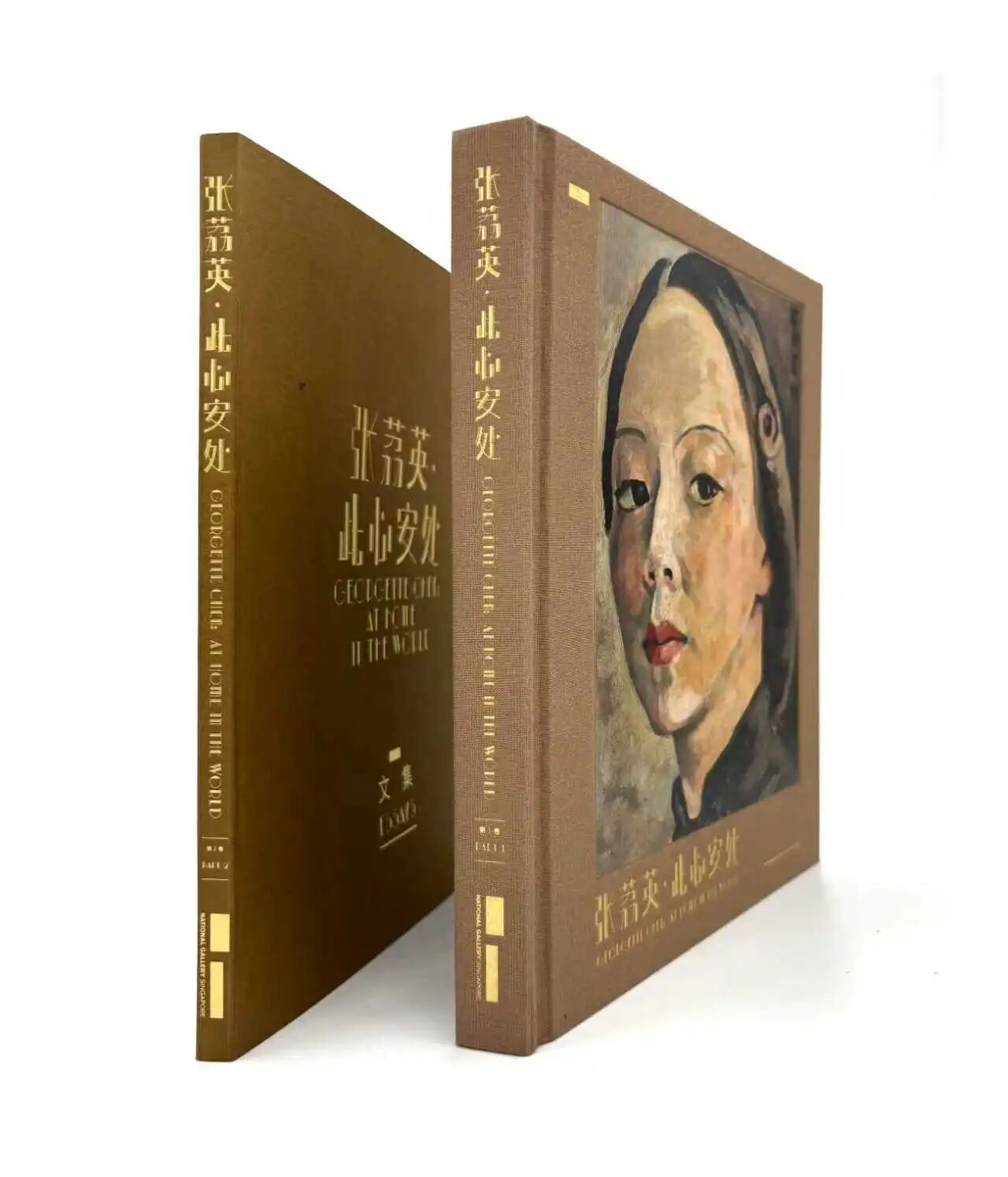

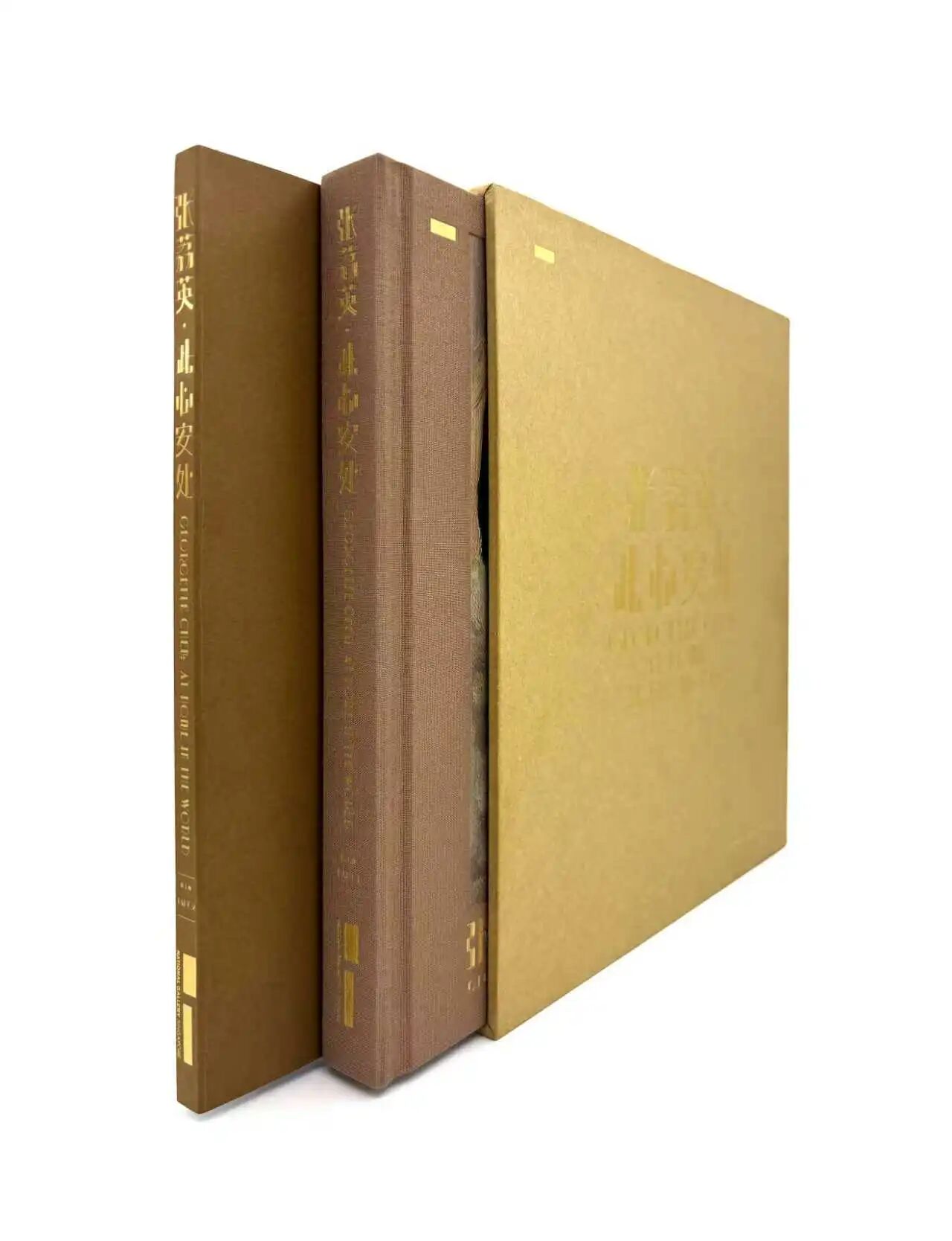

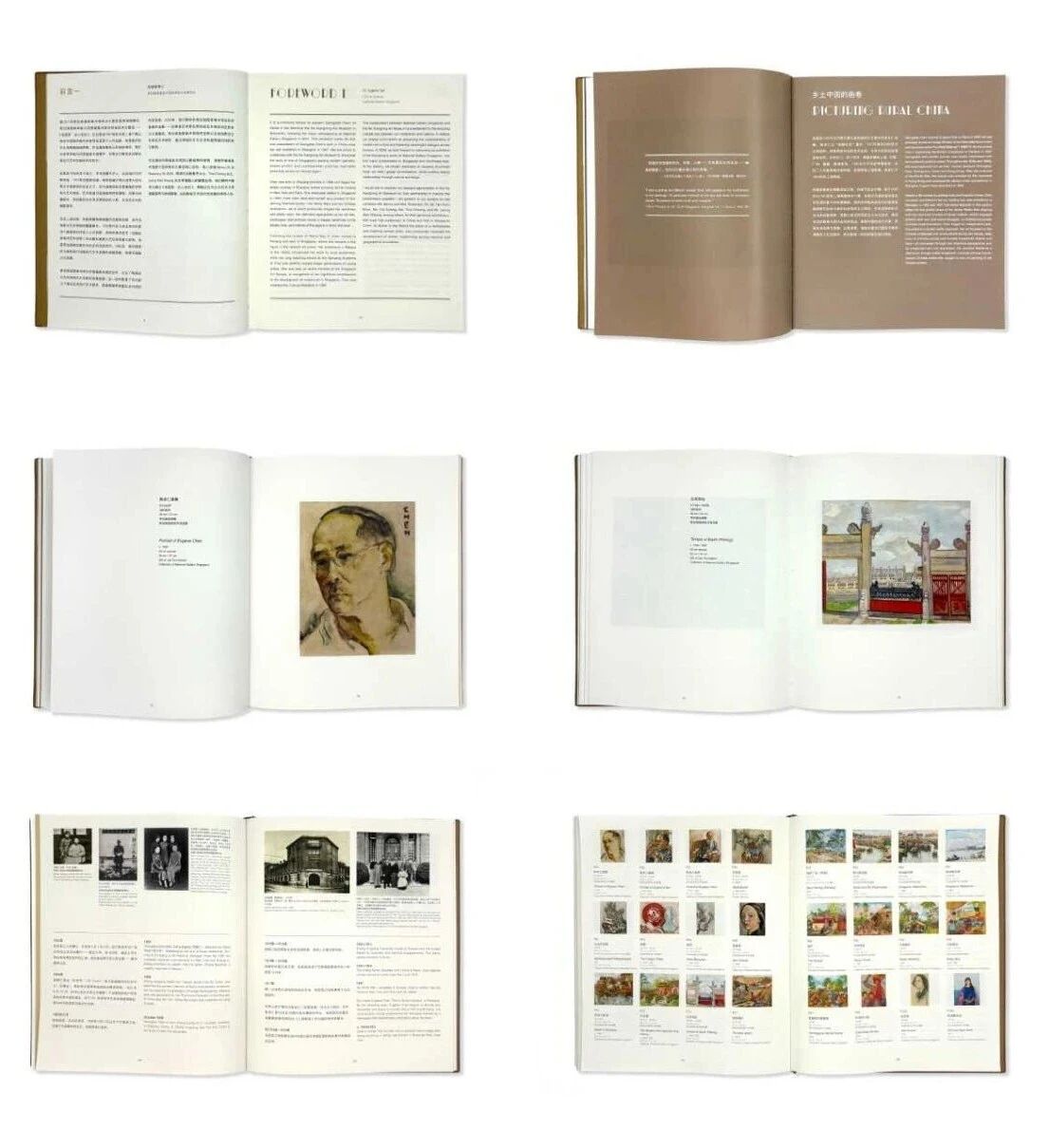

展览画册

画册内页

展览系列海报

项目信息

项目名称:“张荔英·此心安处”

项目地点:何香凝美术馆

设计单位:良风设计事务所

项目状态:展览进行中

展览时间:2025年8月9日-2025年12月7日

- END -

BREEZE DESIGN OFFICE

良风设计事务所

广州市海珠区仑头路64号

华新科创园D区8栋302

T/ 020 34397119

F/ 020 34397119

T/ 13724038274

E/office@bdesign.net.cn